控制也分有效和无效,一看手段,二看时机。

管理,分为决策和执行两大类活动。决策俗称为“做对的事”,包括预测未来、制定目标、安排行动的计划职能和设计机构、分配权责、协调运转的组织职能两小类。执行俗称“把事做对”,包括沟通思想、统一行动、激发活力的领导职能和制定标准、核量成效、纠正偏差的控制职能。

管理中的控制活动包括三个步骤:第一步是根据计划,明确控制对象,找出目标特征,分析影响因素,制定控制标准。第二步是获取过程信息,利用控制标准,衡量控制成效,发现控制偏差。第三步是围绕目标实现,改进控制方法,调整控制措施,直至目标完成。

控制是有目的、有方法、有对象的干预。所以,控制的关键是服务目标。控制要时效性,避免滞后带来损失;控制坚持成本效益原则,追求效益;控制要客观谨慎,避免以点带面、先入为主的偏见;控制要与环境适应,避免过度控制或无效控制;控制要有备用措施,防范意外发生。

任何人为参与改变结果的过程,即是广义的控制过程。

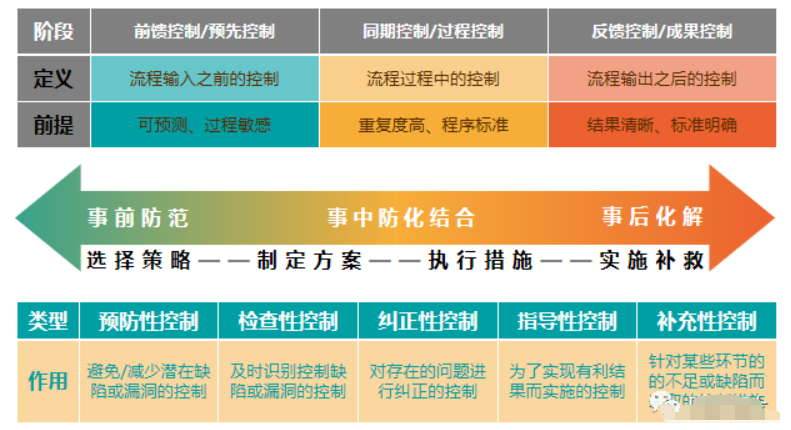

以流程为载体,可以在任何阶段采取控制措施,如事前控制、事中控制、事后控制。

事前控制,也称为前馈控制或预先控制,是指在流程输入之前采取的控制。采取事前控制有两个前提,一是操作过程及结果可预测,二是输入的变化对过程影响程度较高。采取事前控制,可能存在控制措施跟不上形势变化、控制过度增加控制成本、预测的客观不足导致控制失误、事前控制产生的刚性作用在后续流程中难以修正等情况。预算管理、合同评审、可行性分析等控制措施,都属于事前控制。

事中控制,也称为同期控制或过程控制,是指在流程处理过程中采取的控制。采取事中控制也要有两个前提,一是流程的重复次数高,二是处理程序的标准化程度也高。采取事中控制,可能存在不必要的操作过多、控制实际作用较小、陷入死循环等情况。决策讨论、会计核算、授权审批等控制措施,都属于事中控制。

事后控制,也称为反馈控制或成果控制,是指在流程产生输出结果之后采取的控制。采取事后控制也要有两个前提,一是结果的边界和特征很清晰,二是检测结果的标准很明确。采取事后控制,可能存在干预不及时、信息失真导致控制无效的情况。质量检验、物资盘点、年度总结等控制措施,都属于事后控制。

一件事,还停留在想法阶段就是事前,已经着手就是事中,已经失控就是事后(包括正常完结不需要继续控制)。事前应对叫防范,事后应对叫化解,事中只能是防化结合。

不同的内部控制措施,或不同阶段相同的内部控制措施,发挥的作用可能不一样。

预防性控制,是指为了减少纠正性控制,而减少内部控制缺陷或管理漏洞的控制。如公司建章建制、流程改造、人员培训,都是预防性控制。

检查性控制,是通过使用检查手段,发现内部控制缺陷或管理漏洞的控制。如公司程序性复合、专项检查、风险排查,都是检查性控制。

纠正性控制,是针对存在的内部控制缺陷或管理漏洞,事实整改或提升的控制。如特殊问题整改、专项管理提升活动,都是纠正性控制。

指导性控制,是指为了实现有利的结果而实施的控制。如执行制度解释或操作指引、制作导航图或警示牌,都是指导性控制。

补充性控制,是针对特定环节既有控制措施的不足而实施的控制。如公司关键岗位的轮岗、“三不两直”的监督检查、对盘点结果随机抽样盘点,都是补充性控制。

风险应对,涵盖从风险发现到风险消失的过程,具体包括:依据风险性质和程度,选择应对策略,基于策略制定防范化解的方案,在执行风险应对的过程中依据新发现不断调整防范化解策略。

具体的内部控制手段较多,总结起来有四类,一是权力制衡类,包括组织机构设计、岗位授权、内控批准(授权审批)、内控责任、内部报告等;二是对象控制类,包括财产保护、业务程序控制等;三是控制手段类,包括风险预警、法律顾问、信息系统、会计信息、预算管理、经营分析等。四是是监督评价类,包括考核评价、绩效考核、内部审计等。