01.大家关心的问题

关于几位一体建设问题,不讲,但会讲业务管理中涉及到的内控、合规与风控,讲实现这些工作与日常工作结为一体的机理与实现方法。因为,我们力推的是促进管理提升、提高绩效达成保证能力的应用实践,而不是为了单纯地把他们“写”成一本手册。手册虽不能缺失,但不是这些工作的核心。

不要认为上述回答没有用“风险”语言表达,就意味着超脱了对风险的管理,真正做好的风险管理,“风险”这个词,并不多见。如果联想企业中推动工作的实际,你用风险语言去沟通,极少有人能够真正理解。

关于能否在线上公开的问题,不会,即使以后有机会线上沟通,也不会涉及具体内容。不要用一个侧面单独看内控、合规与风控,其实他们是企业运营管理体系中不能缺失的要素,没那么简单。

关于会议日期与费用问题。很歉意地说,日期兼顾不了所有人,之所以未占用周末时间,是对大家个人时间的尊重,所以不太好调整。至于费用问题,先不急于转账,可以先联系报名,我们也需要统计并确认人数后再定。风险管理讲究“容忍度”,培训也需要考虑,您说对吗?

02.为什么不讲“几位一体”的建设方法

从流程管理的维度,原理上是可以实现的,而且除内控、合规外,风控也可以反映到“节点要求”,但反映不出做法。

至于法务,本身承担了一些流程中的法律控制点职责,内控建设本来就包括这一环节,提不提有什么必要呢;至于审计与监督,是一个保持“独立性”特质的职能,是体系治理中的一个“协同”环节,打通就可以了,为什么非要谈“一体”呢?岂不有悖于监督职能“独立”属性的定位?

至于是一个机构承担法务、内控、合规、风控几项职责,还是几个机构分别承担几项职责,无关紧要。考虑问题,都需要基于“分工、整合”来考虑,而不是“囫囵吞枣”地来个“一锅烩”,而且,这些职责,本是分布于各组织的直接职责,主管机构只是承担“归口管理”职责。何况,很多控制,是因各企业的管理思想、方法而定,哪有什么“一致化”标准?

我总觉得,即使主管部门急于完成承担的内控、合规、风控的归口管理“任务”,也不要用一些并不准确的“新”说法,会给企业员工造成认知的错觉。但事实是,内控、合规、风控推行以来,又有多少人创造、且还在创造“新名词、新方法”呢?关键是真正起了什么作用?除了造成员工“认识”模糊之外,啥作用也没有。

最好的方式是:让员工认识到内控、合规与风险管理,是各组织本身“应该做好,但仍在某些方面存在缺憾的工作”,在不改变其管理模式的情况下,通过局部改进即可实现,难道事实不是如此吗?为什么偏要从“零”开始呢?

我觉得,真正可以融为一体的,是制度、流程、控制、合规、风控等等。通过手册有选择、有重点地整合在一起,把体系治理组织、治理流程确定下来,然后再去总结出“整合”的思想与方法论,岂不是更好,为什么先入为主,要用一个设想去“画地为牢”呢?

03.原理与符合现实的选择

将内控嵌入流程,用流程承载合规与风控要求,这些说法,随便翻阅哪本流程管理书籍,都可以发现,也为众多流程管理专家津津乐道,甚至被讲成“管理风险的,就是内控”,能够这样讲的,说明连流程管理的本质,都没有吃透。

其实,控制本就是流程中“保证运筹有效性”的活动,流程角色活动的作业说明中,本就应该包括“红线内容”,是“法无禁止即可为”的体现。这种做法,本是用流程工具承载“组织管理”中“具体活动职责”的做法,只不过很多企业“本该做好但没有做好”。看到这,是不是有一个冲动?用流程解决。

流程管理是一个长期的建设与投资过程,是企业实施运营管理体系整体建设的方式与方法,有一个从战略分解、主干流程结构规划、一级流程架构规划、流程全景逻辑展现、流程清单梳理、具体流程建设的实施过程,最终结果是,能够承载企业战略、支撑企业运营管理、绩效管理、以主干流程为主轴的流程网络。理论上,流程完整,内控就完整、合规基础就完整、风控工作就规范。

理论与现实总是有差距的,大多企业采用的主要管理方式是制度,而不是流程,您认为“用一个缺乏系统、规范流程基础的设想,去实施一体化建设”,现实吗?哦,有人说,内控建设包括了流程梳理。

前面说过,控制是流程中的一个活动,用局部建设牵动的“流程梳理”,与战略导向的流程管理,不是一回事儿。前者的产出,无论流程质量如何,非常可能是“支离破碎”的流程片段;后者的产出,则是一套基于整体的结构化、系统化流程网络。既然短期内实现不了,那就不如正视“现实”,去寻找一种可行的方法。

如果仔细思考一下,梳理流程、进行控制活动建设,虽然是基于内控维度的说法,但事实上,这种做法,其本质就是“具体流程梳理”的过程,只不过对流程活动说明的描述,侧重于“风险、控制活动”而已。

04.全面风险管理究竟有没有意义

其实,COSO组织从来没有提出过“全面风险管理”的概念。讨论全面风险管理,我们必须把17年前国资委发布的《全面风险管理指引》归零,占据文件制高点的讨论,没有丝毫意义。

做一个假设,如果制度、流程全面、系统、适宜(对“风险”发挥控制作用的,是其中的控制活动),是不是代表组织运作能力基础的健全?如果企业、员工行为得到规范,是不是代表合规管理能力的提升?如果战略管理中的风险得到化解(前提是必须弄明白战略管理是什么,必须弄明白战略管理与组织运作能力的关系,本文不讲),如果动态发现的风险隐患、苗头,能够得到及时报告与处置,企业还有风险吗?基本就没有了,当然,这是一种理想状态。

理想状态,不代表肯定能实现,但却是工作的努力方向,就好像企业战略中的“愿景”一样。

所以,包括内控、合规、风控、人人参与的风险报告及反应机制,就是一个类似“全面质量管理”的“全面风险管理”。从这一点看,国资委当年推出的“全面风险管理”,一点问题没有(说明:全面风险管理、风险管理、内控不是一回事儿,但内控与合规、与制度、与流程却有紧密关系,这是局限于当年认识下的遗憾,混在一起了)。

那就带来另一个问题需要回答:当下流行的“几位一体”建设,是要建成什么呢?我回答不了,哪位老师能回答,可以公开见解和可实现方法,一起探讨。

05.可行的符合现实的全面风险管理体系建设

什么是可行的现实方法呢?需要系统地去说。

(1)先全面认识下内控吧

内部控制是一个“企业内部的、广义化的控制统称”,包括制度、流程及措施等,但可不存在“内控制度、内控流程、合规制度”之说,这些说法,是基于某维度、某侧面的文件,为了从该维度、侧面描述管理逻辑的“概括”。

内控建设指的是“狭义内控”,是基于运筹与保证运筹逻辑有效“控制活动”的具体化建设,所以,才有了梳理流程、对控制活动进行作业规范化建设之说。内部控制与控制活动,根本不是一回事儿。

狭义内控是对制度、流程的补充与细化,是广义内控的构成。问题是,你要对控制活动进行“具体化建设”,就必须知道“管理要求”吧,否则你“控制什么”,怎么具体化呢?

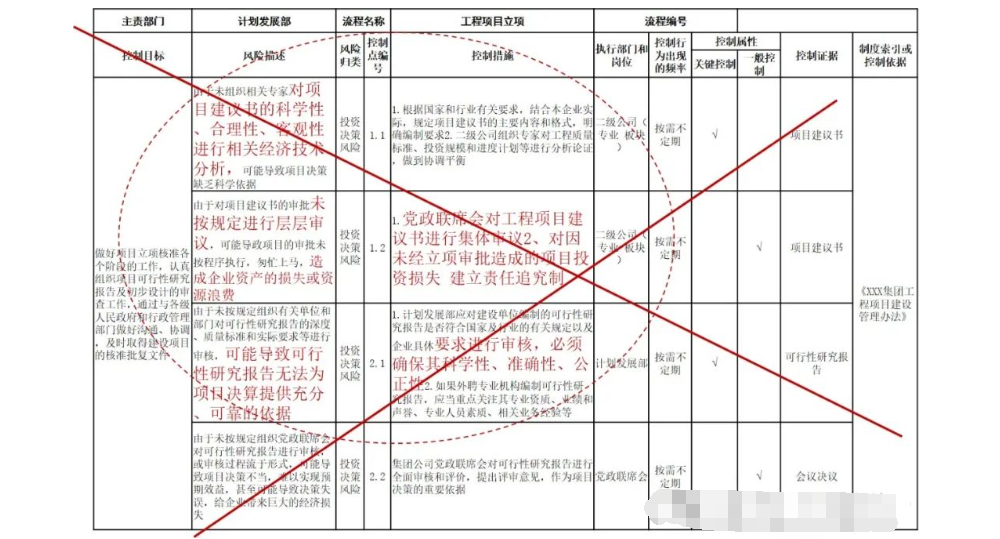

所以,我总说内控建设,是一个“倒溯”的过程,这个倒溯,就是“充分理解控制活动之上的管理思想、方法”,否则,内控建设就成了“无的放矢”。为了说明这一点,我拿出一个真实的企业对流程活动的描述实例(流程就别放了,根本就不是流程),看一下在没有搞明白“内控”的情况下,是一种什么结果?采用这种做法的企业,常困惑于“落不了地”,一点都不冤枉,但这样的做法,真的少见吗?

有时候我很纳闷!为什么那些喊“一体化建设”的人,总不提与“制度、流程”一体化呢?现在有些明白了,是不是企业中层层的职能关系,还有点儿没搞明白呢。其实,认真学习下指引、规范、合规管理办法,哪个都没有离开“制度、流程”。

置身于企业,制度有制度管理职能,不能造成“新、旧的认知冲突”。我们知道内控有广义与狭义之分,可不代表员工知道,也不代表培训几次,员工就能够全面掌握,但长期性的管理改进、控制设计、控制执行等,依靠的仍然是员工,而不是内控主管部门。主管风控的,这些不确定因素,应该能认识到吧,所以,不要创造“新词”,尽可能用“习惯”。

既然狭义内控建设具体到了控制活动,企业中控制活动太多了,建的完吗?先别急于说“梳理流程”、“建设内控”,谁都知道,做事儿就可能有风险,但先别管风险,先把要建“哪些控制活动”确定下来,想明白怎么运转也不迟。所以,才要确定好“内控原则”、“重点建设对象”,这些都是内控手册中的内容,不能丢啊,哪个体系的顶层没有指导原则呢?不然写管理手册做什么呢。

(2)既然涉及制度,那就认识下制度吧

在一些流程管理专家眼里,经常举例子说:西方国家的企业,几乎全是流程,没有制度。这种观点根本就不对,只不过是没有中国式象征权力的以“大红印章”证明生效的制度格式而已,就好比西方企业没有中国认可的“发票”一样。你不认可人家的“签字”生效方式,也许,人家也觉得你“又签字、又盖章”多此一举呢。

如果感兴趣,查一查特斯拉,马斯克够奔放吧,看看是否有“制度、守则”;华为、丰田的流程管理够卓越吧,看看他们有没有制度,就明白了。什么“制度管人、流程管事”的说法,看看企业的制度,你还认为是“制度就是管人”?流程如果就是管事儿,也不存在流程角色了吧。

习惯上,好像中国企业特别重视“制度”一样,实际上,西方企业的制度更严格、更清晰、更讲规矩、更可度量、更具契约性,然后才是规则下的自由。不信,如果你是特斯拉员工,无故旷工一次你可以解释,再来第二次,看看你还有没有“解释”的机会。制度不单是要有,关键还的要管用、要执行。

那么怎么管理好制度呢?企业中任何长期的事儿,不可能没有规划。中国企业的制度质量,关键问题在于缺乏整体、系统、结合实际的规划。制度的规划,并不在于制度本身,而在于对“业务、管理逻辑”的理解,在于凝练出的管理思想、原则、方法,然后通过制度表达出来。当然,前提是要提供完善的“规划工具与方法”,是制度归口管理部门的责任。

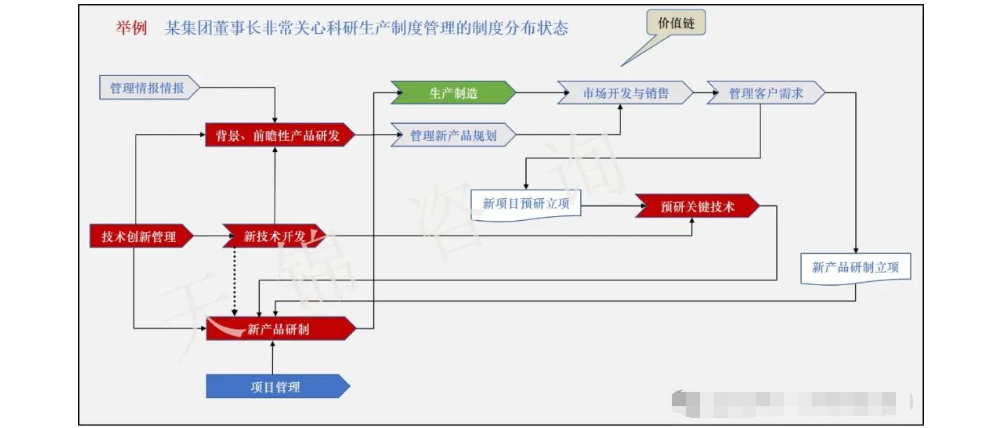

我曾举过一个例子,某集团董事长要了解该集团的科研生产领域的制度分布情况,为什么我并不太认同某部门给出的“制度架构”呢?缺乏对科研生产的理解,那怎么理解呢?

下图是我用近30分钟对该企业科研生产逻辑进行的“可视化”勾勒,别小看这张逻辑关系图,你看到后觉得简单,仔细分析一下,这张图不是“某一个部门”能够做出来的,也不是某综合部门的人能做出来的,必须站在企业“全局”的角度,而且要深知其中各业务域之间的逻辑关系,从而构建各种业务链条。

我还可以说,就这么一张很多人认为简单的图,恐怕该企业到现在都不存在,即便看到该图后转化出来,里面大量的含义、目的、接口、产出也很难解释。为什么我能很快做出来呢?曾承担该单位整体变革规划思想的设计,里面渗透着业务发展战略思路,然后再一块儿一块儿地调整实现,历时6年。

掌握了科研生产的顶层关系逻辑,就可以进行科研生产制度架构的规划。各业务域之间的界面、接口会“飘然而出”。每个业务域,会通过潜在的风险评估或判断,从而确定“管控”重点,找到“控制对象”,通过制度设计,找到“因事儿”而起的流程与管控方法,固化下来,就是“制度中涉及的流程与控制节点”,只不过是文字“描述”的流程而已。

制度有什么本质缺陷呢?可以对程序进行描述,但往往只能设计到控制节点,那么控制怎么执行呢?制度回答不了“具体内容”,久而久之,因人的更迭,不同人的认识而形成“长鞭效应”,流程就会处于“基于习惯化”认知的不稳定状态。所以,可通过流程梳理、控制建设作为补充,这就是我说的制度、流程与控制的互补关系。

其实,如果你是一个部门管理者,看到这篇文章,上可以把握制度架构规划与顶层流程结构化思维的结合,有助于克服“管理部门建制度”的立场局限性问题,下可以利用“具体流程”细化“控制活动”,从设计上具备提高制度执行力的可行性条件。

(3)既然涉及到了流程,那就认识下流程、制度管理与合规风险清单吧

上述(1)、(2)的内容,恐怕很少见过类似的说法吧。需要结合战略管理、企业运营架构、制度管理、流程管理,以及内控、合规管理、风险管理的认知,才能归纳出方法论。

曾在某大型央企的管理岗位历经20年艰苦锤炼,以上的每一个领域,都曾对过去方式进行过大幅度地“调整、改革”(流程管理除外,真的没时间、精力与耐心陪太子读书了),绝大部分内容到现在都在使用。当然,每一次调整、改革,都离不开企业所有高级领导者们的直接指导。

至于(3)的内容,放心,你一定是第一次看到,是本人独创。如果你能够读懂流程,就可以明白,为什么我总说“合规义务与风险清单”,根本就不是一个静态“表格”的产出,而是一个动态过程的原因。

只有动态,才谈得上合规管理的可持续,而不是搞一堆静态表格。难道各种规则不再变化了吗?千万别讲动态搜集外规,持续优化表单的道理,没有责任、没有机制,就是空话、套话、废话。

这就是为什么这次3天培训,一人全讲的原因,是一整套前后衔接、彼此耦合的系统,而不是对某一维度的局部认知。所以,才安排两次任意选题的现场研讨、交流,共同寻找最优方法的机会,挑战肯定有,但可以面对。

制度管理与合规管理的集成,不仅满足了《中央企业合规管理办法》中的所有要求,同时还满足了增强企业制度建设系统性、制度遵从客体对制度内容的快速、正确把握的需求,让合规管理成为提升企业“管理执行力”的保障措施。

整体端到端流程、合规风险评估模型、合规风险清单样式、违规处罚标准,就不再文中呈现了。只需要说明一点,不要把“清单”总理解成“一行一行”的EXCEL表格,你见过企业中的风险信息是那样呈现吗?

应该度量一下,按照合规管理定义中的“法律、法规、政策、监管规定、行业准则、规章制度”排列的表格,用这种僵化理解、套用定义的方式设计清单,是否有员工愿意看?能解决什么问题?员工更在意制度,还是这种密密麻麻的清单?你认为控制合规风险,整理出个表格就能解决?胡闹。

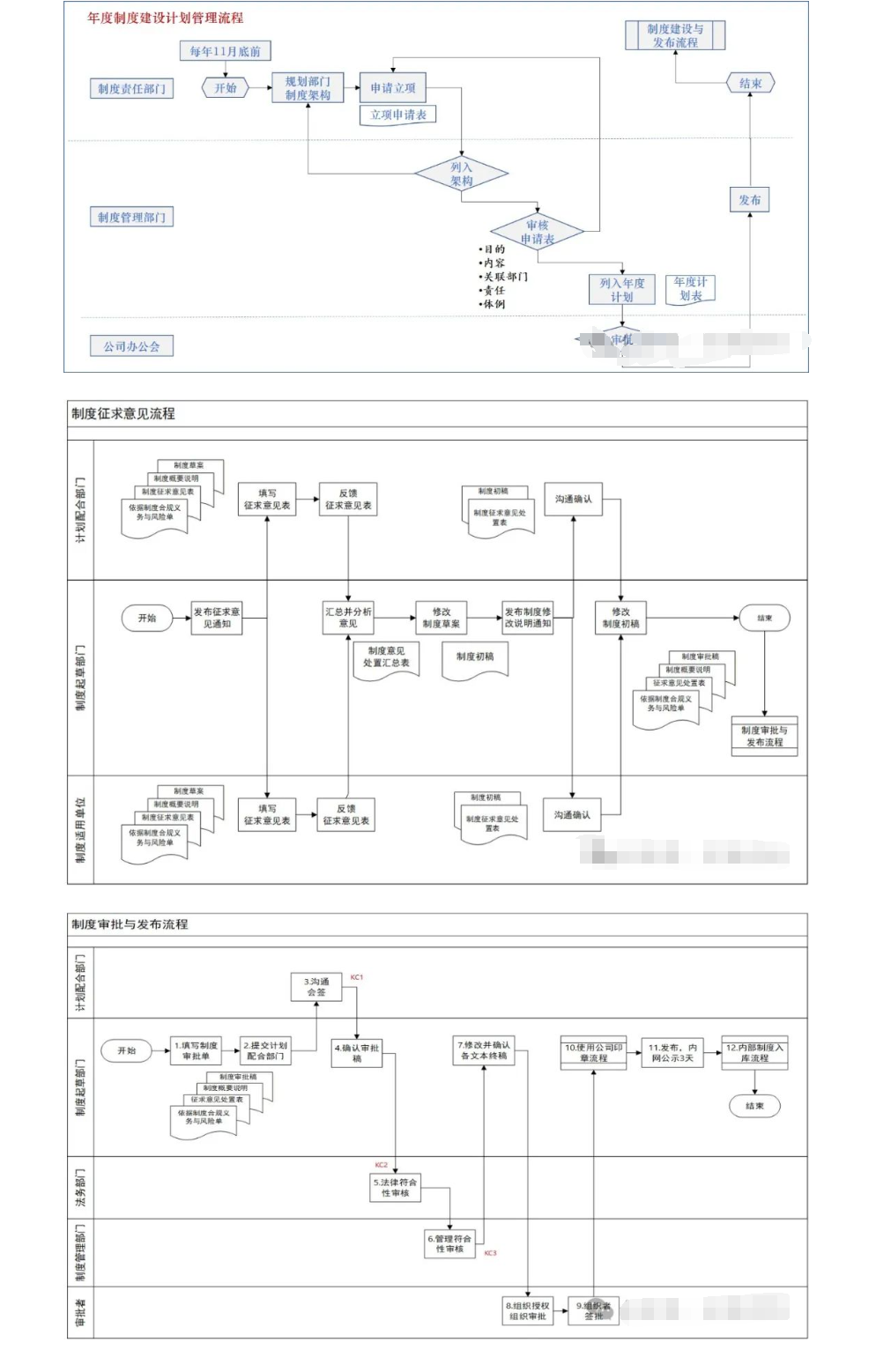

我把三个环节的具体作业流程推给大家,基本可以解决制度管理中的主要操作问题,背后的逻辑、怎么做,就不一一说明了。流程不附作业说明,一个简短的流程,应该可以直接读懂,写出来的作业说明,也会非常直接、可理解、可操作,如果稍加思考,完全可以理解出“如何与合规管理协同”的机理。

(4)既然提到了风控,那就认识下战略管理下的风控机制吧

如果说制度、流程、内控、合规建设,夯实了企业运营的支撑能力基础,那么企业战略管理的过程,就是风控发挥效能的过程。不过,受篇幅限制,就不能全讲清楚了。

企业风险管理的年度风险评估,根本无需专门组织实施,把握好企业每年必须开展的一些工作,结合企业领导层、管理层、承担任务员工的关注点与绩效责任取向,按照风险的基本原理就可以实现。风险评估的结果,恰恰满足了不同层级的“责任、关注事项”需求。

不过,你看不到显性的风险语言,因为转变成了实际工作,需要通过风险管理报告解决,风险事项的内容有了,整理出一份报告,还不是手到擒来的事情吗。

这种方式,反映为公司管理能力的提升,没有增加企业各部门开展正常工作的任何负担,却可以间接“鞭策”各部门,主动向纵向推广,因为,他们自己会感受都这样做的“效率、把握重点的益处”,风险管理的应用范围,会逐步自然延伸。

同样,找到切入点,企业层级的风险管理全部形成“确定性”的工作机制,且能够长期得以运作,而且能够解决企业“平时困惑但又说不出来”的隐痛。隐痛,一般反映为企业中常见的“汇报会上领导不太满意的间接批评”。不满意,是因为只听到了表象、皮毛;间接批评,是因为听汇报“不解渴”,但又说不出哪里有问题。

找到几项风险特征比较明显的业务域,建立风险容忍基线,沟通并推动专题风险评估机制,本质是帮助管理部门实现管理水平的升级,只要被业务主管部门理解了,很少有不愿意接受的。

设计并提供支持员工“动态评估风险、风险报告”的表单,设定风险报告机制与方法,贯通“业务线”的管理渠道,当然是达成“绩效”的保证措施了。为员工圆满完成工作任务提供了帮助,你说他们愿意接受吗?

来源:互联网