【摘要】实现风控、内控、合规的集成,是企业长期研究但却很难落实于实践的问题。单纯地讨论风控、内控、合规或与其它职能的“几位一体”,属于理念型研究,对企业管理实践来讲,可以参考但没有太大的意义,原因是这种探讨性理论没有“应用”场景。

本文结合大型国有企业公司治理建设,联系本人在大型企业中的实践与咨询思考,以公司治理为主旨,阐述将风控、内控、合规与公司治理的集成方法,但产出是“公司治理”而不是风控,原因是风控、内控、合规都属于“保证”属性的职能,这类职能来源于业务或角色,需要回归并贡献“保证目标实现”的应用价值。

01.为什么大型国有企业董事会越来越“忙”?

笔者有过长期的运营型大型央企单位、央企集团的多类职能管理工作,感受不同的是,随着时间的推移,原来亲历的、令人肃然起敬的企业高管团队高频率聚焦“战略”、“重大事项”实施讨论、决策的场景越来越少,取而代之的是:除重大事项之外,越来越频繁地“审议”着看似“正常、例行”的事项。这些事项同样重要,但并不能取代高管层关注“发展、可持续性、高质量”为代表的“战略问题”地位。

董事会将精力过度分散于“正常、例行”的重要事项,必然减少对“企业重大问题”的关注精力。为什么会出现这种现象?我归纳为3个方面原因。当然,如果脱离企业本质,那就失去了讨论的基础和意义。

一是来源于上级主管机构的明确要求。如果每个机构中的职能部门都认为“主管”的领域非常重要,那只能造成一种结果,一把手工程越来越多,董事会自己都不知道要做什么,于是“部门搭台导演,董事会唱戏”的现象会越来越多,原因是这涉及到“合规要求”的红线问题。

二是对加强管控的理解出现偏差。在我国加强监督、稽查的背景下,“不放影响效率、一放就出问题”的现象并不少见,加强“集团管控”的声音泛滥于诸多文件。越来越多的下级单位决策事项被“收权”,导致重大事项决策上移,可能带来决策效率不高、责任不清,甚至发生错失投资机会的风险。

三是决策与审批管控的理解错位。认为经过高管层审议批准的所有事项均为决策,于是,“三重一大” 事项范围越来越广、越来越杂,原因是都需要“决策”。想一想,一个依靠“高管”频繁、较大范围决策运作的企业,是一种什么状况?何况,决策具有很大的风险特质,审批具有很大的“正确、合规”特质。

为什么会出现这些问题?直接原因是公司治理或公司管控出了问题,公司治理并不完全在于“建立了现代企业治理的组织结构”,还在于组织、组织之间的运作机制。组织建设解决的是“硬件”问题,机制解决的是“软件”问题。

对大型企业来讲,建立治理组织不是问题,运作机制也不缺失,但董事会为什么还是那么“忙”?“软件”功能结果很重要,但关键不在于“软件”本身,更重要的是“内在逻辑”,就好比同档次手机采用同样的摄像头一样,由于软件不同,虽然都能拍照,但拍照的效果、照片质量不一样。

大型国有企业的公司治理,在设定运作规则过程中,既要考虑运作效率、责权对等、组织制衡、合法合规要求,又要考虑运作过程中的决策选择、审批正确且合规,以及必须重视的政治风险。

02.大型国企公司治理的运筹逻辑

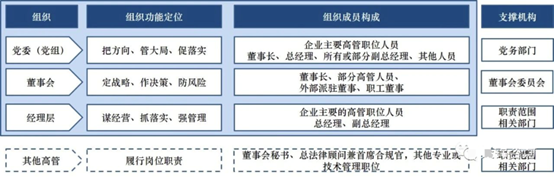

对大型国有企业而言,党委(党组)、董事会、监事会(企业之间存在差异,不做讨论)、经理层的定位是清晰的,但在具体运作中会出现很多不同类型的情况。

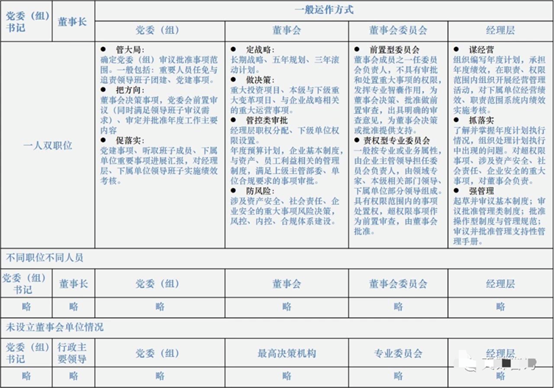

在国有企业法人治理结构中,有三种场景:一是党委(组)书记、董事长由一人兼任;二是党委(组)书记、董事长分任;三是未建立董事会单位(一般为分任)。虽然三种场景的治理机制建设原理一致,但落实到具体运作机制方面,有很大差异。需要结合“定位、合规、效率、秩序、权限、制衡、人性”等诸多方面要素进行具体设计。

企业治理机制建设,会以制度的形态呈现。制度形态产出之前,需要确定企业治理的基本原则,作为指导各类场景下治理机制具体建设的导向,也是衡量机制有效性的基本标准。

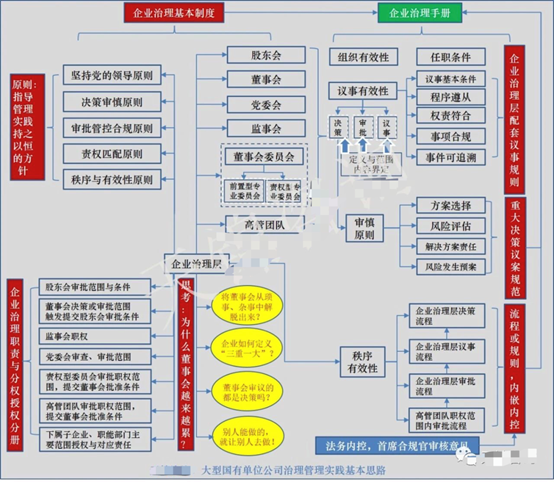

在企业中,基本原则、执行原则并不少见,但能够真正理解并得到重视的不多,或以理论形式、模糊阐述、简单复制来源呈现出来。实际上,合理且具有指导意义的“原则”非常重要,是支持企业持之以恒付诸实践的根本风向标。缺乏原则基础的企业治理机制,往往形更大于质,甚至在治理过程中出现“特事特办”、“一事一定”的现象,这是合规管理、内控管理、外部监督与稽核不能容忍的。企业治理原则、各组织定位、职权范围、权限、内容等,构成了指导各组织建立“议事规则”的依据型基本制度。

企业治理中涉及的若干组织看似非常简单,但要切实发挥功能作用并不容易。首先要保证组织的有效性,取决于组织成员任职条件,不满足条件会构成合规缺陷;其次是组织运作有效性条件,涉及议事有效基本条件、程序、合规、权责与记录数据等要素;最后需要强调的是“程序合规并不意味着内容合规”,需要嵌入专业的“合规内控”作为支持保证,即首席合规官与法务内控的存在。

企业治理中,专业委员会是一个特殊的角色,对企业治理具有重要的支撑作用。专业委员会的建立,取决于企业董事会、党委(组)的结构与功能间关系,与董事会人员构成有关,与企业对专业委员会功能的期望有关。不同功能、权责的专业委员会,会影响到决策、管控型审批流程类型的划分、具体流程的内容。

企业治理中,有两个非常容易混淆的概念:决策与管控型审批。二者有着本质的不同,属于两种截然不同的场景,决策体现的是“机会与风险的平衡”、“多方案的选择”、“风险解决方案的责任”,以及风险发生的“预设措施”;管控型审批反映的是“正确性”、“合规性”、“全面性”、“客观性”、“有效性”。目标与风险属性不同,会有不同的审议“方式、内容、关注点、结论”。

在企业治理中,备受监督与稽查关注的是“三重一大”事项的管控与决策。在很多企业中,由于对决策、管控审批没有作出定义,“三重一大”事项的范围以“轰羊群”的方式由各部门提出,然后简单筛选、汇总形成,造成董事会工作日益繁杂。

“三重一大”是一个有所指的概念,由国家主管部门面向所有国有企业提出,企业需要结合实际具体化。譬如:重大决策当然包括重大投资项目的决策,也包括大额资金的临时、对外使用决策,但不一定包括预算内用于科研生产的庞大资金使用。不加区分的简单理解,会造成企业治理秩序的混乱。

需要说明的是,企业治理机制建设,其内涵也是在构建一套“高效、制衡、合规、秩序”基础上的例行程序,不同场景对应不同类型的企业级治理流程,必然与权限分配、授权、内控、合规、对应场景的“事项规范”相关,从而为实现“法人治理机制、内控、合规、风控”的集成奠定了条件。

03.实现公司治理、风控、内控、合规的集成方法

在公司治理中,涉及集成的方面又很多,我们以党委会选人用人、董事会决策为例进行讨论。

n集内控、合规于一体的选人用人风控机制概述

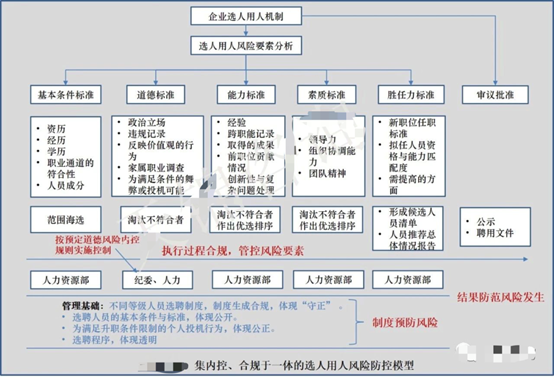

笔者在主管某中央企业集团风险管理工作、内控、合规、制度、流程工作期间,“选人用人风险”曾连续三年被集团主要领导确定为主要风险,说明高层管理者对“用人”问题的担忧。

党委会审议拟聘任人员,只是一个审议、选择与批准过程,如何防范选人用人风险?需要了解选人用人必须考虑的关键要素,这些要素构成了“风险诱因”。下图为天锦咨询针对“选人用人风险”提出的风控模型。

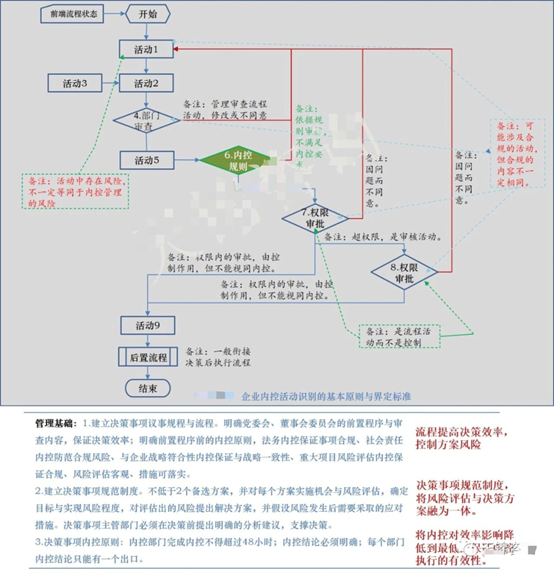

n集内控、合规于一体的决策风险防控示意图

首先,要弄明白什么叫决策?决策指的是对付诸一项行动,如果不成功,将带来重大损失事项的“取舍”选择。

决策内容包括:

• 决策审议过程:

多个方案的优劣对比与选择;单一方案与理想但不现实方案的对比程度。解决的是:机会与风险平衡、优选方案的确认。

• 决策结果的表现

决策结果表现有三种:同意、否决、有条件同意。

• 非否决决策结论的内容

决策主持者明确决策结论,阐述方案选择过程;表明优选方案的理由;结合方案中风险评估内容,联系决策审议内容,归纳风险事项;明确风险事项管控责任;明确决策事项目标、绩效、责任;明确评估风险发生后的应对预案。

• 形成可追溯的决策审议记录。

要支持这一过程,需要具备以下图示条件(说明:内控判别为原理说明,不代表决策内控流程)。

04.结 语

风控、内控、合规管理是一个专业,但这个专业不是孤立的,需要从哪里来,再回归到哪里。即便企业导入一套IT风险监视工具,也需要找到对应的场景,实施有针对性地监视,完全寄希望通过IT工具的应用,去解决所有风险问题,是不现实的。

风控、内控、合规是一个专业,但这个专业很难产生真正的专家,即便长期致力于风控的专家,更多体现的是方法、理念的推广,真正的专家必然是业务高手、管理高手与风控高手的结合体。

风控、内控、合规是企业管理中必不可少的内容,但专职人员很难产生价值感,原因在于他们从事的都是“保证目标实现”功能属性的工作。所以,我经常戏称:从事了风控工作,就是风险管理者最大的风险,他们更需要高级管理者的理解。

业务、风控、内控、合规本身是相互关联的一体,脱离具体场景谈风控、内控、合规的几位一体,只能是水中月、镜中花的美好故事。

在这个充满不确定性的时代,其实不确定性并非这个时代所专有,不同时代、时期、场景都会存在不确定性。来源:综合互联网

内控管理师(ICM)”着力解决企事业单位内部控制体系建设专业知识不足,内控管理专业人才匮乏的共性问题。