一套可应用、可执行、可评价的体系化内控,绝不是用一套几乎不变的规则,应对千差万别的企业所面对的千差万别的问题。否则,完全可以用内控的18项指引取而代之。

鉴于财务内控建设的必然性,本文以财务管理为例,讨论企业内控建设的途径和方法。由于财务管理系统的庞大和控制的复杂性,各个企业财务管理定位、职责范围、责任定位、管理方法的不同,决定了本文也只能局限于对内控建设的思维和逻辑方法进行讨论。

01.内控建设的目的和企业中存在的共性问题

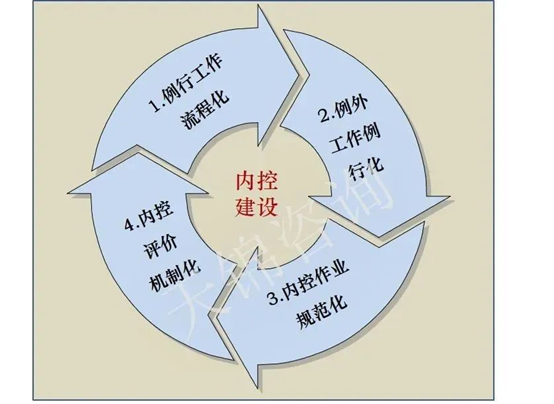

在上篇小作中,我们把内控管理的目的定义为:让设定的内控角色,按照规则发挥作用。但这里讲的是内控建设的目的,概括为4点:

一是通过流程梳理,把例行工作“流程化”。企业的运作,离不开规则与管理,流程反映的是可重复工作。流程化的目的是为了简化管理,自然涉及权限分配、制度的重新审视与完善,在支持流程执行的同时,也发挥保证内控有效性的作用。在不少企业中,反映内控的流程,局限于“画原理性路径”,或把内控活动统一整理为表格,流程的形式化,导致内控难以落地,这是共性问题之一。

二是将“例外”事项例行化。在流程运作之余,会存在一些例外的、特殊的事项,会构成流程风险要素,但从拉长“周期”的角度,同样具备“例行化”的可行性。通过梳理流程,把这些事项例行化,使之从“混沌”走向“规范”,是内控建设不可遗失的内容。在不少企业中,流程未考虑例外工作,不接地气,这是共性问题之二。

三是在内控环节,要把内控执行从“模糊”转变为“明确”。内控管理以内控为导向,在流程风险易发环节,规范内控作业的任务活动,是内控建设的核心。制度只能回答做什么,不会回答怎么做,这是内控设计的重点内容。在不少企业中,缺少流程目标对控制目标与原则的要求,导致内控设计仍然“模糊”,这是共性问题之三。

四是在内控评价或内控审计环节,要形成一种“定期+动态”的机制。定期评价是履行国家主管部门、上级单位的合规义务,反映内控治理机制的表现。动态是发挥第三道防线作用的体现,审计机构不仅要开展传统的符合性审计,还要在审计之前,对流程内控与制度的符合性,与外规义务的承载性进行审计,为内控有效运作提供监督保证,也是传统审计向管理审计转变的反映,需要将理论、思路转变为行动。

02.财务管理功能结构与控制原则

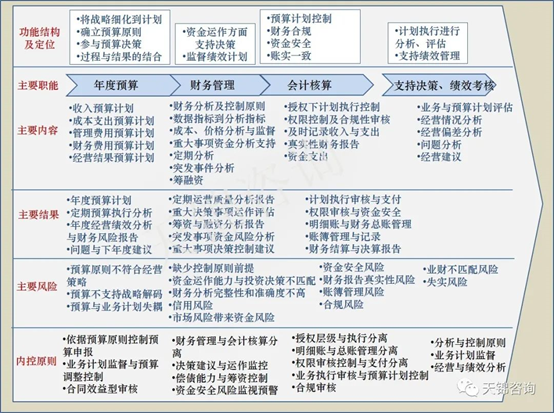

企业业务域的内控,与业务的定位、职能领域的外部环境、目标、策略、模式、方法紧密相关,与不同功能模块的控制原则紧密相关,与法律法规规定的具体环节有关。企业的财务管理系统,天生具有“内控”的功能,由管理需求和合规要求决定。

从大多企业财务管理职能分析,具有支持企业决策、支撑企业战略解码、记录运营过程与结果、反馈企业绩效管理的功能定位,从而构成了财务管理系统中的预算管理、财务管理、会计核算、支持决策与绩效考核的职能结构。

(1)年度预算管理

在很多企业中,年度预算管理职能由财务部门承担。年度预算是将企业战略分解至年度经营计划的举措,是反映业务计划与财务计划结合的体现,是企业级战略执行的构成内容。为做预算或预算支持战略的不同目标追求,决定了内控需求的不同。

从原理上讲,年度预算计划依据业务计划进行编制。在国有企业中,企业预算一般在9月份启动,各部门并没有形成年度业务计划,一定意义上,预算工作促进了下年度业务的策划,这是企业的现实,也是企业年度预算长期质量不高的原因。

财务部门要提高预算计划与业务计划的匹配性,需要在日常工作中领会企业的经营策略,从而确定预算控制原则,分解各专业预算的控制参考目标,与财务部门承担的企业年度运营分析工作紧密相关,需要财务部门在日常工作中灵活领会与运用。

譬如,这几年国资系统提倡开源节流,强化成本控制,不少企业在预算工作中,参照上年度费用,设定费用压降比例,指导费用的预算申报;或者按照年度经营预测,进行下年度预算目标与专业预算分目标的分解。两种做法均属于“一刀切”方式,可能的结果是:销售费用预算对新业务市场开发的支持力度不足;不支持对收获期业务收缩投入的业务策略,出现了预算偏离经营策略的问题。

合理的预算控制原则和预算要求,需要在启动预算工作之前具体形成,并通过预算委员会审议,确定预算与战略解码、年度经营策略的匹配性。可以说,偏离经营策略的预算原则,预算流程控制即使发挥作用,也没有现实意义。譬如:采购成本、制造成本、销售费用与产品价格,决定着产品的盈利能力,反映于企业产品组合管理,并影响年度经营结果预算,如果缺失准确的控制原则,或对历史产品经营数据掌握不准确,企业预算管理的“合理性控制”,从何谈起?

当然,在预算流程的梳理和内控建设中,不可能体现每个年度预算的控制原则,但通过内控活动的作用、内控规范的设计,可以反映对角色岗位的工作要求,从而保证内控在流程中做到有的放矢,预算原则决定了对内控活动的要求。

(2)管理会计

加强财务管理会计能力,是企业财务管理的一个重要功能定位,也是企业财务管理能力建设的一个重要方向。管理会计重在对财务数据的分析,其管理的核心面向的是“资金运作”,关注的是经济效益,而不是财务账面效益。

现实中,影响“资金”的活动有4个方面:一是筹融资,二是经济收益分配,三是投资,四是营运。财务管理要履行好职责,不仅仅在于财务专业的能力,还在于对业务的了解与过程的控制参与。譬如,对营运中的应收账款、存货、应付款等变动趋势实施监视与预测,并及时发出风险预警,从而发挥控制作用。

对业务的了解,需要通过“业财”结合,保证业务过程、财务结果的真实性,从而通过财务数据反映企业真实的经营情况。现实中,财务管理属于职能部门职责,重大决策属于企业级领导组织职责,即使在内控手册中,明确财务管理要参与重大决策,要履行风险控制责任,也并不现实。如果追求财务管理内控的有效性,需要针对与“资金运作”相关的重大决策,提前建立“重大决策的资金运作内控原则”,即涉及重大资金运用的控制红线和底线,并形成共识,属于内控前置的做法。

(3)财务会计

财务会计仍然是很多企业财务管理的主要职能。财务会计重在对预算计划执行中业务方的执行计划权限、合规、计划执行的真实性、记录的准确性实施“内控”,财务会计的分级权限分配,是实施内控的前提;其次,财务会计还需要对资金支出安全性负责,譬如报销的合规性等等,都需要预先建立规则,以支持行使“内控”责任;另外从财务管理内部,对财务账簿安全性的管理,也需要形成制约制衡机制;至于报销中的财务审核与出纳岗位分离,属于会计法中的刚性内控要求,对于已经形成惯例的内控,内控建设没必要重复来重复去。

现实中,企业财务管理信息化程度较高,为提高数据的利用与准确,形成了数据共享的联动机制,从内控的维度,日记账与总账,明细账与总账的建立、调整是不同类流程,其中涉及的“控制”要求也不同,这些都是管理原则决定的。另外,也包括账簿的管理与应用问题,需要形成分离制衡机制。

(4)支持重大决策与绩效考核

年度预算的完成,意味着资源配置与业务计划的生成,本质上也体现了结果绩效与过程绩效的生效,差异在于不少企业的管理并没有达到这一程度。年度工作中,财务部门开展的定期经营计划执行分析、经营效果分析等活动,属于对预算计划和业务计划执行情况的监督,其结果自然形成对绩效考核的支持,差异在于企业财务部门的分析能力与深度的不同,反映于企业的“绩效考核周期”、过程绩效管理水平,以及利用经营分析结果进行绩效考核的内控设计。

其次,对重大的与资金运作相关的决策,需要财务部门对资金情况进行分析,对企业运营经济效果做出预测,对项目运作的资金安全性进行评估。内建的“重大事项资金运作内控原则”,是财务部门提出建议支持内控的依据。建议的提出,发挥的就是“内控”的作用,至于是否生效,与管理者的“合规”意识有关;与企业“决策”机制的有效性有关;与企业领导风格有关。

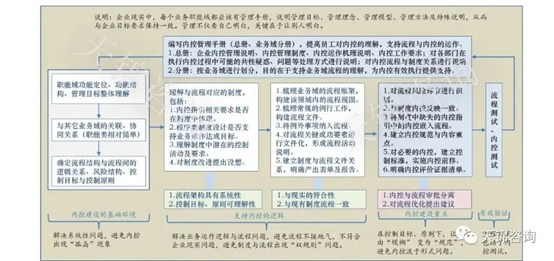

03.企业内控建设5步法

企业是一个完整的运营系统,为保持运营秩序,企业会通过制度、流程建设等方式形成运作与管理规则。自从有了企业,流程就潜在诞生了,内控也潜在存在了;自从有了制度,内控就正式从潜在变成了显性。企业的内控建设“不是什么新工作”,而是一个“规范化、系统化、有效化”的过程。

内控建设以内控为导向,但最终服务于管理,本质上是企业管理提升的行动过程。脱离管理逻辑,偏执地为建内控而建内控的做法,其产出很难落地。为解决这一问题,天锦咨询整理出内控建设五步法。

(1)理解内控基础环境。从企业来讲,部门、职能的划分,来源于追求运作效率和效果、规范运作、满足合规要求的需要。从某管理域来讲,是针对企业需要进行的管理布局,需要回答“管什么?怎么管?采用什么方法,怎么才能满足企业期望”的问题。控制是管理的要素,业务管理布局是内控的基础环境,是做好内控的基本前提。

(2)运用体系化管理思维,理解管理逻辑。任何职能机构,要履行职责并得以存续,例行化工作都应该占有一定的比重,而不应被具体事务打乱秩序。制度、流程的建设与完善,是反映部门管理体系化、方法化、规范化的体现。

从企业来讲,制度是静态的,流程是动态的。通过内控工作,梳理流程,不是内控建设的内容,只不过内控依附于管理逻辑,需要流程作为载体。流程梳理的完整性、深度,与现实的关联性,决定了管理逻辑的实现程度,也决定着内控是否具备有效运作的条件。

(3)内控建设的重点在于控制活动的规范化。流程的目标性特征,赖以关键成功要素的执行,流程产出的不确定性,赖以内控作为过程保证。流程的重复运作,决定了内控的重复执行。内控活动的规范取决于两个方面:一是流程目标、控制目标与原则,二是风险性质与表现。目标与原则提供了控制活动的依据,风险决定了控制活动的内容。

(4)经过验证的流程与内控,才具备可执行性。内控建设是内控管理的一个阶段步骤,需要通过测试与验证,证明流程的合理性、可行性与可运作性,包括了对内控规范设计、执行的验证,是内控评价的来源与基础。为降低内控的复杂度,可以通过建立符合内控要求的标准模板,实施内控前移,引用标准的产出,不需内控。

(5)手册是理解体系化管理方法,遵从管理要求的说明与支撑。一个成熟的职能域,或者一个跨度大的核心流程,都应该有一个管理手册作为支撑。管理实现的条件之一,是让执行者理解与主动执行,而不是通过一味地要求、管控和结果稽核来保证。

内控管理是企业的一项职能,建立企业级内控手册是必要的;业务域的内控说明,应该通过完善,与业务域的管理手册融为一体。当然,管理手册的缺失,也可以内控建设为杠杆,撬动业务域管理手册的建立与完善。来源:综合互联网

内控管理师(ICM)”着力解决企事业单位内部控制体系建设专业知识不足,内控管理专业人才匮乏的共性问题。