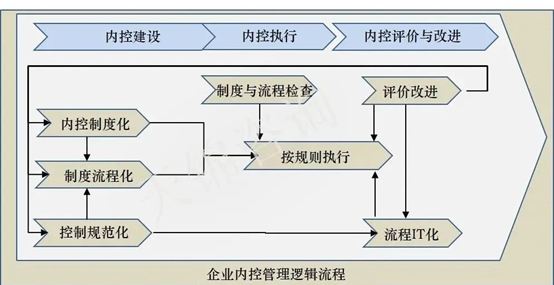

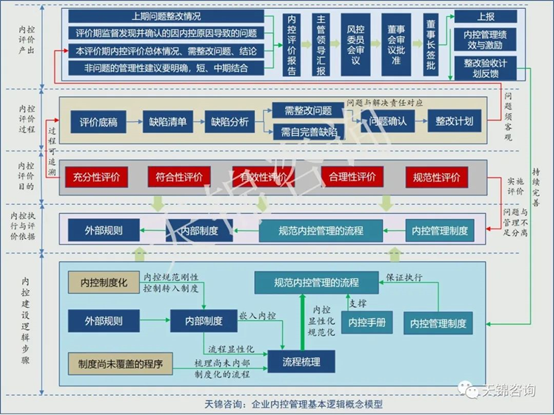

从内控维度看,企业内控管理包括内控建设、内控执行、内控评价与改进三个主要环节。其中内控评价作为企业内控管理的重要一环,在很多大型企业中已成为例行工作。通过内控评价,可以反映企业的内控管理状况,但如果了解详情,不少企业的内控评价,仍是一项做完哪怕扔掉,但又不能不做的工作。

为什么出现这种情况?我归纳为4个方面原因:一是评价的目的性本身就存在问题;二是内控评价浮于浅层的符合性评价,不足以发挥促进管理提升的作用;三是内控评价能力不足,停留在“写”报告阶段;四是内控建设本身就存在很大问题,内控评价无据可依,自然难以有的放矢。

01. 从外控认识内控

认识一项工作,需要回归企业本质。企业作为社会中的组织,既要创造价值和绩效,又要履行外部赋予的社会责任,对央企、国企来讲,还要承担相对其它性质企业更大的政治责任。

国家要谋求发展,需要建立稳定的社会秩序,对企业这一社会组织建立规则,检查企业相关业务的执行过程,监督执行结果,对出现偏差的结果做出反应,可以认为是企业面对的外部控制,或外规要求。企业通过必要的措施,按照外部规则的要求运作,履行社会规则赋予的各项义务,即企业合规管理中的外规遵从。

相对外部控制而言,企业由内部组织、员工构成,通过价值链运作创造绩效与成果,也需要建立运作秩序,通过管理对运作过程进行检查、审核、核准、审批等,对出现的偏差实施影响,可理解为内控。其中,对违背依据规则设定的行为底线的日常管控与纠正,可理解为企业合规管理中的内控。

可以总结出:就内控本身而言,是管理的一项职能,表现为活动,内控的作用,在于及时发现并纠正出现的偏差,将偏差限制在可以承受的范围内;内控的目的,在于预防发生不能容忍的偏差状态问题,或降低发生问题的概率,这一问题即风险。度量风险,需要有衡量基线。有时候,没必要掰着手指头,非要争辩“问题与风险”的区别!

02.把握内控管理与内控建设程度

所谓内控管理,并不是内控本身,而是以内控为导向的管理。管理在于应用,内控管理的目的,在于让设定的内控角色,按照规则发挥作用。内控管理内容及要素包括:内控管理决策机制、内控运作的治理机制、内控角色与责任、内控活动内容与控制规则、被控制对象的偏差标准。

内控管理,通过建立机制,打通内控治理与内控决策的关系;通过流程梳理,反映内控的存在逻辑与作用;通过内控建设,规范内控活动规范或标准,建立风险与控制关系;通过执行流程与日常检查,让内控得以运作;通过内控评价,保证内控体系化运作的有效性。

内控建设,是内控管理的基础,也是首先面对的具体工作。内控角色与被控制对象,决定了不相容岗位分离的原则性表现形式;内控的特性,意味着占用资源、产生时间成本的客观现实。内控建设,并不是泛滥化,而是对必要内控活动的规范化过程。

企业开展内控建设,需要把握一个“度”,绝不是各个企业都按照18项指引,不加区分地进行“复制”。大型成熟期企业,追求的是管理规范化,内控建设可以根据企业自身需求,适度扩大范围。中小型企业,或者成长期企业,管理可以简单些,但需要坚守一个底线:来源于外部、上级单位明确要求的领域,必须建立“防范来源于外部风险”的内控,在内部目标方面,可以适度选择建设领域和重点。

根据企业发展阶段、现实确定内控建设的深度与广度,本身也是管理能力和水平的放映。内控是否必要,取决于风险程度的大小、风险频率的高低,而不是“职权”,更不是为建内控而控制。风险频率,决定了“内控”面向的基本是例行工作,例行工作即流程,所以,内控是根据风险评估结果,嵌入流程的活动,从而构成合理、完整的流程。

03.内控建设的工作原则

从原理角度,内控建设需要基于对流程风险的评估,即先有流程,然后再通过风险度量,设计并将内控活动嵌入流程,明确角色责任、活动规范,提高流程风险的控制能力。

现实中,企业的流程管理有4种情况:一是依据流程制度进行运作,即流程通过制度文本的描述体现出来,但缺少具体流程形式的表现;二是职能部门为了清晰程序,依据制度或日常运作梳理流程,即企业流程分布于各个部门;三是企业建立了相对完善的流程管理;四是企业的制度流程建设尚不完善(中、小、新企业,也不排除一些规模型企业)。这是企业开展内控建设,需要认识的现实基础。

企业的管理及应用,目的在于构建秩序,通过制度、流程的形式反映出来。内控的目的在于防范流程风险,本质是为流程目标的实现提供保证。

内控建设,需要在既定的秩序基础上,通过复核、修订,将内控指引中的“刚性”内控要求渗入制度或流程(现实中,刚性的内控都属于基本项,大型企业基本都在日常管理中得到落实,需要确认,这一步骤适用于所有企业),进一步提高规则基础的设计质量,这是流程内控建设的前提——要求明确的内控,必须有。

企业制度、流程是企业运作的规则依据。流程成熟度高的企业,制度建设以流程为导向,为流程执行发挥“法治”保证作用,二者是一致的;流程成熟度不高的企业,一般遵循的是制度规则,流程发挥的是辅助参照作用,二者也可保持基本一致。即无论哪种情况,企业都默认或必须坚持“衡量规则的唯一性”解释原则,内控建设涉及流程梳理,当然也要坚持这一原则(从实际情况看,不少企业内控建设完成后,都存在这方面的问题)。

内控建设的基本工作原则是:丰富保证秩序运作的规则,提高规则设计、规则执行特别是内控活动的质量,但不能重新形成一套规则,发生与制度抵触或冲突的问题。

04.如何提高内控的可应用性

无论是企业开展内控管理,还是合规管理,制度与流程都是“先验条件”。在继承、梳理增加的流程条件下进行的内控建设,其产出都是 “后验条件”,可以覆盖并反映先验条件,但不能删、减、遗漏先验规则内的控制活动,以保持企业运作秩序的“规则一致性”。这是提高“内控”落地应用的基本条件。

现实中,不少企业、机构对“风险管理”存在误解,盲目追求风险管理语言,对认识不清、描述不清的内容,简单以“风险”代之,不能不说是内控建设的“遗憾”。没有使用风险管理的语言,并不意味着没有管理风险的作用,内控建设越有利于执行者的理解,就越有利于落实和应用。

很多人一直在研究“内控、风控、合规”一体化运作的构架,三者有大量的“共通点”,但不能完全寄托于通过“一种方式”解决所有问题。譬如:内控针对的是流程中的“重复风险”,所以才有了内控活动的标准或规范,但不能等同于“风险管理(企业需要自己定义)”。风险管理可能由流程中的其它角色执行,面对的是活动中的“事项”,在流程中,只能通过对“关键活动”明确要求,但不等于“风险管理”的过程和结果。

合规管理也具有同样的道理,虽然说合规管理也属于“例行范畴”,内控能够支撑合规管理工作,但不能完全替代合规管理,合规管理需要对流程中相关活动进行“行为底线设定”,并非“内控”所能代替。

相对融合的“风控、内控、合规”一体化,从表象或原理上看,好像是内控体系建设的“功能扩展”,虽然不能完全覆盖“风控与合规”,对企业来讲,也算是降低管理工作复杂度的集约化方式。

需要注意的是,一体化的本质,不是“风控、内控、合规”的一体化,而是基于“流程”基础,对风控、内控、合规管理的承载。前提是流程成熟度要高,本质是流程管理工作的深化。一味沿用“风控类”的说法,实际上是出现了“本末倒置”问题。可以讲,通过内控管理牵引,梳理形成的流程,除个别外,整体上很难具备“风控、内控、合规”一体化的条件。否则,“流程管理”这一大型长期职能,就可以不存在了。

内控管理师(ICM)”着力解决企事业单位内部控制体系建设专业知识不足,内控管理专业人才匮乏的共性问题。