01.企业制度管理有那么难吗?

企业中,制度是司空见惯的一种管理形式。就制度本身而言,既涉及制度的审批与发布,又涉及到上位义务承继,设计、执行、检查、评估与生命期管理等问题。

企业中的制度管理,本身并不在于采用什么样的治理机制,或像其它企业集团一样导入一套类似的制度架构,而在于企业制度管理中存在的问题,以及针对问题采取措施后的产出结果。

对大型企业或集团型企业来讲,制度的痛点无非包括几个方面:制度泛滥、制度之间不系统;制度审批混乱、制度不能承载外部赋予的合规义务;制度没有及时维护;上级下发的制度不符合实际但又“明确适用”;制度之间交叉、重复或矛盾;有制度未执行、有执行未检查、有检查未评估┉┉。

能够有效解决以上问题的方法,对制度管理部门来讲,就是成功的方法。“有效”不是经过一次活动所能感受到的短期改进结果,而是这些问题不能再重复发生。

在一个企业中,一套机制的构建或方法的导入,一般都会历尽坎坷,原因有二:一是要当一个机制建设者很难,但要当一个评价者则非常容易;二是部门内部的事情,无论多复杂都不复杂,而跨部门的事情,无论多简单都会非常复杂。究竟有多大难度?与企业自身“文化环境”有关。

所以,任何一次或一项变革,哪怕是管理模式、方法的变化与调整,都需要管理者拥有三个基本条件:高度、系统、深度。否则具体建设者就会承担无尽反复试错的痛苦与无奈。或者,干脆就不要轻易改变┉┉。

企业制度管理中经常见到一种现象:制度大清理。制度大清理的内容,无非包括以下5个方面工作:

(1)把“太过分散” 的制度进行合并。(2)把重复的制度、交叉的制度进行归整。(3)把不适合当下外部合规义务、内部环境的制度进行完善、废止或新建。(4)把没有意义的制度废止。(5)根据上级发布的新制度,重新梳理并确定制度的留、存、用、建、调问题。

制度大清理,只能称之为一次“制度管理活动”,本身并不可怕,可怕的是“发现的问题”周而复始,意味着制度管理机制的失败。所以,大型企业或企业集团的制度管理机制建设,说难不难,说简单也并不简单。

02.企业制度管理体系建设包括什么?

客观讲,笔者并不喜欢当前泛滥成灾的体系说法,但考虑这一说法司空见惯,似乎上升不到体系,就显得不上档次,笔者也是俗人一枚,本文仍称为制度管理体系。

企业中,无论哪一个体系的构建,一般会遵从PDCA原则,但就具体内容而言,无非体现在两个方面:一是架构规划能力;二是治理能力建设。

制度架构规划就是通过系统思维,构建清晰、稳定的制度架构,让制度管理“从零散到系统,从无序到有序,从低效到高效”。至于规划是否合理,体现的是管理者的“格局”。

有了架构,并不意味着有效执行,需要通过治理机制建设予以保障,即实现制度管理体系的规范运作。治理机制无非包括4个方面:责任机制、运作机制、决策机制和激励机制。

制度架构实质是按照规则进行制度整理、治理的结构规划,从而提高企业制度、或某业务域制度的系统性、可执行性,是针对企业制度问题提出的一种抽象方法。架构本身是无形的,通过制度结构、制度族群反映出来,但架构本身需要设计和定义。

对于制度管理的治理机制,重要的并不在于“制度管理制度”形式本身,而在于管理方式和方法的具体设计。方式和方法,是围绕制度架构、不同属性制度、功能定位的“规则”定义;根据权责对等原则设计的审议程序与审批权限;让制度得以唯一理解的“规范定义”;以及保障制度设计符合“架构规则”的“制度符合性内控”活动规范设计等等。

在笔者看来,没有控制活动规范的内控活动,等同于“形式的存在”,无规范,何以为控?又何谓控制节点的作用?

03.什么是“制度架构”?

制度架构就是针对“企业制度系统”所具有的“系统性、普遍性” 问题而提供的一套解决方案。简而言之,就是从“高复杂中抽取共性”,化繁为简,通过系列控制规则标准设计,体现并保障架构思路的实现。

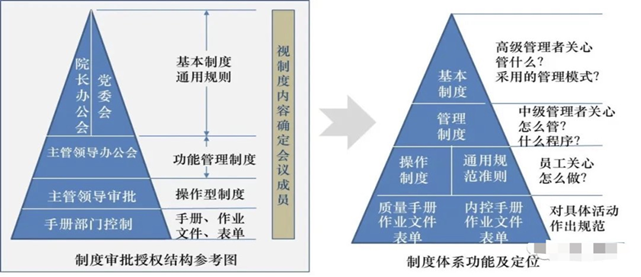

从企业来讲,制度架构包括两层含义:一是企业制度主干结构,称为企业制度总体结构;二是以主干为出发点的基本制度架构,称为基本制度架构。

(1)制度总体结构

企业制度主干,反映的是企业运营管理体系的核心内容构成,不一定以“单一基本制度”表现出来,也可能是几项基本制度的合成,共同构成多业务域的“集成功能”。当然,还存在一种情况,非核心业务域可能都没有基本制度。这些,都需要作出清晰的定义。

“多个主干”,构成了企业制度总体结构。

这种做法,本质反映的是“大”,是为了把企业运营体系简单化,同时还要反映与企业整体关联的大功能结构。譬如:“大科研生产管理系统”、“大财务管理”、“大质量”、“大监督”、“大风控”、“大党建”等等;当然也不乏“治理结构”、“战略规划管理”等综合、辅助支持的单项类功能。

企业中,并不乏陈经常对“大系统”实现方式的探讨,多通过结构图表达,或通过逻辑文字陈述,但为什么到了制度管理,却总让“讨论来、讨论去”的管理思想流于“幻想”呢?哦,有人说大系统中可能存在多个“基本制度”?

没错,但企业制度管理的核心不在于“制度本身”,而在于“制度的产出结果”。企业中那么多的“体系手册”是做什么的?手册解决的就是制度或流程难以反映的集成目标、运作模式、管理思想和模式、管理要求等能够“更有利于理解”等问题,质量管理手册的“宽度、幅度”可以理解,其它也一样道理。

至于当下流行但难以落地的“内控手册”内容,笔者保留意见,另文讨论。

(2)基本制度架构

主干反映的是企业中的一个相对独立的局部整体,通过若干业务域基本制度或单一基本制度表现出来。

譬如,科研生产管理体系是企业中的一个主干,其中包括研发、预研、新产品开发、定型、批产、售后服务等覆盖全流程的不同阶段。阶段也并非是刚性不变的,而是企业在“科研生产管理体系”的管理思想和运作模式,同样每个阶段的内容、阶段之间的关系也需要定义。

主干整体的制度运作,实现的是科研生产体系的整体目标,而不是单一职能目标。为什么企业中经常存在“科研生产体系”的说法,但在制度架构中却找不到踪迹,值得认真思考。

由于企业集团中各企业主营业务、业务结构存在不同,基本制度架构是一个“灵活”的方式,从而可以解决企业集团中“各企业普遍适用”的“制度总体结构”问题,而不是一个简单理解的不可改变的“架构图片”,或一句“可适应性调整”可以解决。一个随意调整的架构,不是架构。

通常情况下,企业基本制度架构按大职能为中心进行设计,由此科研生产体系主干可能形成研发管理制度、预研管理制度、新产品研制管理制度、生产管理制度等各个基本制度,基本制度解决的是该业务域的“职责、规划与统筹”问题,所以由企业最高决策机构审议。

企业各职能部门以基本制度为导向,进行的支持整个职能发挥作用的制度架构,就是企业“基本制度架构”,核心问题需要处理好制度衔接问题。

04.制度管理的治理机制

制度管理治理机制,是保证制度建设符合制度架构管理规则,支持制度审议审批、发布、执行、检查、评估、改进等运作的管理方法。

对制度管理而言,治理机制的“责任、运作、决策”三项机制很好理解,激励机制的理解则五花八门。

在笔者的认识里,激励机制设计是通过采取必要的奖惩措施,引导“相关方”向既定管理目标方向采取行动的策略。譬如:制度管理鼓励“有管理、有经验、有系统思维”的人去承建制度,把好的经验固化下来。

在激励方面,可以将制度激励范围面向所有的制度建设者,而不能仅局限于制度管理专业人员。可以通过评价,给予“XXXX制度设计奖”的荣誉称号,给予制度管理专业人员“先进工作者称号”,未尝不可。重视制度管理的企业集团,还可以设计“制度设计能力与员工能力评价”相结合的模式,从而提高高阶人员参与制度建设的积极性。有时候,一个小小的肯定,比物质奖励可能更为有效。

当然,如果管理者一味否认制度建设者的作用,把有效制度偏执地归功于“制度审批者或过程讨论者的集体贡献”,或者简单地认为“不可能实现”,那就没有“基于管理导向,实施‘提高制度质量’激励”的任何意义。这种治理机制的效能需要“重新评估”。

05.结 语

在沟通中,我们深切地感受到,制度管理人员对制度管理理解的偏差。

企业制度管理是实实在在的一项职能,并非学院派的理论知识所能解决,企业制度的定义也并非仅用“体例”来代表,更不可简单理解为最高决策机构审议通过的制度,就一定是基本制度。

企业中,不乏参与过“制度起草”的人,但制度起草与制度管理完全不同。企业中也不乏仅靠直观理解,出台一个制度管理的制度,就认为完成了制度管理任务,更不乏通过导入一套制度管理软件,就认为提高了制度管理效能的做法。

制度管理做得优劣,衡量的标准不是制度本身,也不是方法或工具,而在于结果产出。

内控管理师(ICM)”着力解决企事业单位内部控制体系建设专业知识不足,内控管理专业人才匮乏的共性问题。