引言

财政部财会〔2012〕21号制定了《行政事业单位内部控制规范(试行)》,并自2014年1月1日施行,预示着公立医院开始全面推进内部控制建设(以下简称“规范”)[1]。“规范”明确提出:“经济活动风险评估至少每年进行一次;单位负责人应当指定专门部门或专人负责对单位内部控制的有效性进行评价,并出具单位内部控制自我评价报告。”近年来,内部控制建设已经成为各级公立医院的工作重点。直至2019年,各级公立医院的内控建设已初步构建完成,然而内部控制质量评价体系的构建却仍在起步阶段。因此,结合F医院内部审计所发现的审计问题和内部控制质量评价体系,对医院内控管理的有效性进行评价。

1 内控建设总体情况

1.1 内控建设现状

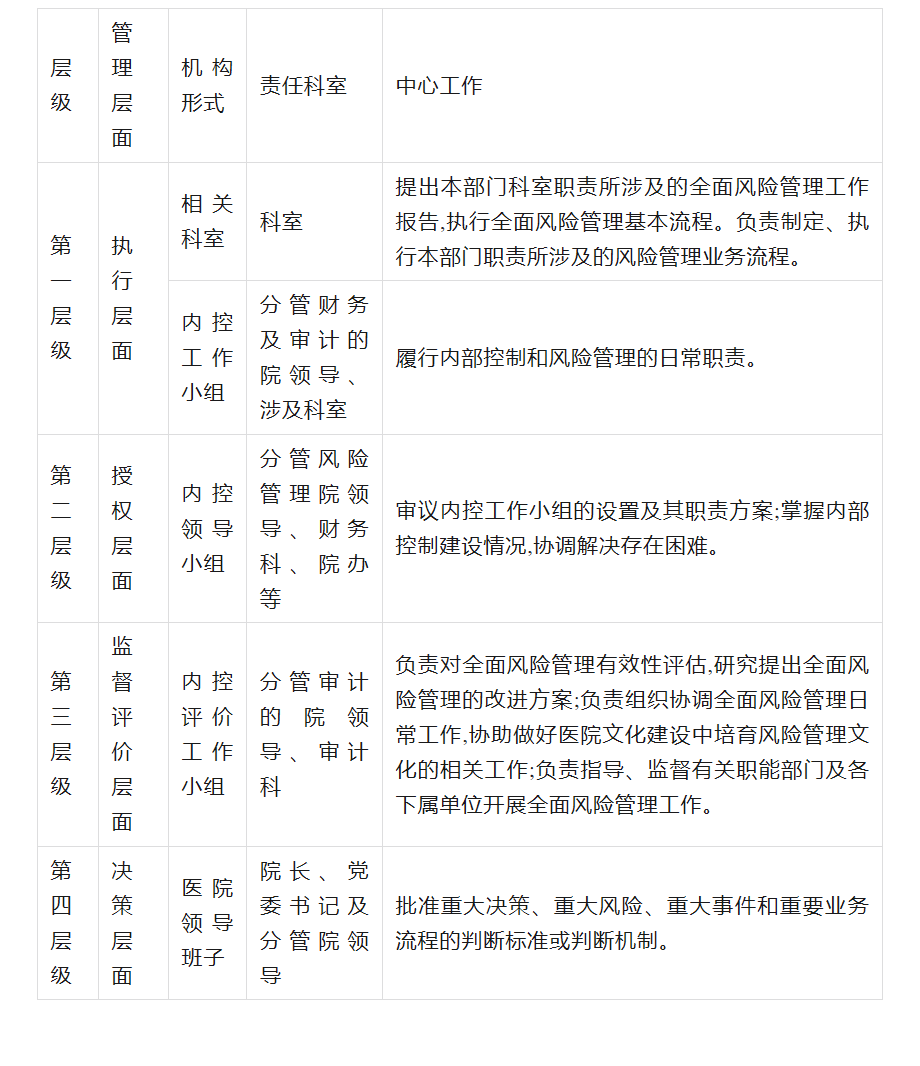

医院组织架构原为职能型,职能型组织的缺点是横向联系薄弱,当部门利益与整体利益存在冲突时,下达内控目标任务存在障碍[2]。内部控制架构的雏形完成以后,F医院在原组织架构的基础上进行纵向设计,形成了基于风险管控的组织体系架构(见表1),重新设计了从下到上的执行层、授权层、监督评价层、决策层四个机制体制,分别对应内控工作小组、内控领导小组、内控评价工作小组、医院领导班子四个组织形式。以风险为导向的纵向组织设计有利于强化工作效率,形成合力,促进医院内部管理水平不断提高。

表1 以风险为导向的纵向组织体系

1.2 内部控制与内部审计的关系

内部控制与内部审计在诸多方面既有共同的特性,又有不同的侧重点[3]。从共同的特性来说,两者都作用于医院内部并且为医院内部管理服务,目的是降低医院运行成本和改善风险管理现状。从差异来说,两者的关注点不同,内部审计的关注点在于审计经济活动、制度建设、提供咨询服务等;而内部控制的关注点在于风险管理、岗位约束、内控运行的有效性等方面。但总体来说,两者相互作用,是不可分割的整体。内部控制指引着内部审计的方向,而内部审计又是内部控制的核心支撑。由此可以形成一个闭环,即“内部审计介入—发现审计问题—找出对应风险点—完善内控建设—曝光失效问题—内部审计介入”。

内部控制评价作为判断内部控制是否有效的一种手段,其监督评价的职能与内部审计相似。F医院在建立以风险为导向的纵向内控组织架构后,在监督评价层面以内部审计作为对医院内控建设运行情况的测试手段,以其审计结果作为构建内控建设质量评价的重要依据,可达到评价内控建设运行情况适应性和有效性的目的。

2 构建内控建设质量评价指标体系的原则

探讨内部审计在内控评价指标体系构建中的作用,必须基于内控建设的完整性、内部审计的准确性、两者结合的关联性三者紧密结合[4]。因此,选择评价指标时应遵循以下三个原则。

2.1 评价指标的依据合理

评价依据的科学合理决定了内控建设成果和内控运行的质量。以内控手册中各个流程的控制活动描述结合内审出具的审计报告中的审计问题相结合作为评价指标的基准,既满足了定义准确、描述清晰,又顾及了使用者对评价指标的认同度和评断依据。

2.2 指标设置简洁有效

内控评价指标是在提炼和转化内部审计出具的审计结果,并结合内控手册上对应流程的风险控制描述的基础上形成的。因此,评价指标必须以评价目的为基准,不仅要准确、合理的反映内部控制运行的质量,而且指标之间的关联要紧密连接,指标内容要简洁明了。

2.3 指标选择要利于理解

在构建评价体系过程中,选取每个评价指标应可以量化,评价信息资料容易采集,实际评价利于操作[5]。

3 内部审计在医院内控评价指标体系构建中的作用

以F医院采购中心的“耗材采购管理”流程为例,首先根据内控手册“耗材采购管理流程”中的“风险描述”和“控制活动描述”的内容,应用层次分析法构建“医院内控运行评价指标”的总体框架,包括一级指标6个,二级指标10个。

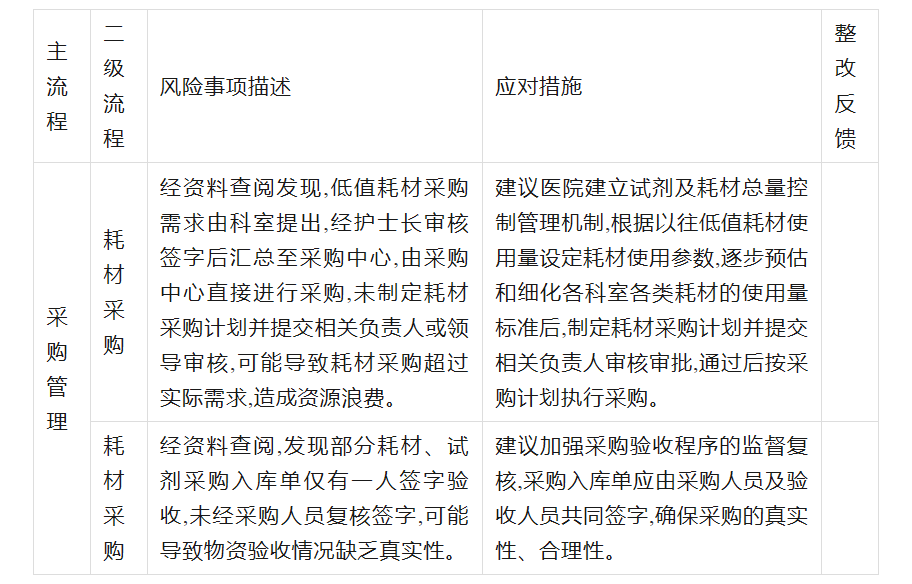

再通过收集、整理F医院内部审计披露的审计问题,结合内控建设时对相关科室的调研,将问题分配至相关内控流程对应的风险点,汇总成“风险应对矩阵”,并督促有关科室进行整改(见表2)。

表2 风险应对矩阵

之后,应用“风险应对矩阵”中的“风险事项描述”(审计发现问题),对医院内控运行评价指标中的“二级指标”进一步调整和完善。示例如下:(1)“风险应对矩阵”中提出了有关低值耗材的采购未制定采购计划的问题,将其与内控活动结合,在“采购申请”对应的二级指标中增加“临床科室或库房提出采购申请时,采购部门是否有效地实施采购计划”项;(2)针对“风险应对矩阵”中关于部分耗材、试剂采购入库验收审核不严谨的问题,考虑“耗材验收”相应内控活动,提出二级指标项“采购部门的耗材验收流程设置是否合理”。以此类推,最终确定耗材采购管理的内控评价一级指标6个、二级指标17个(见表3)。

具体到评分方法,以“采购审核与审批”中的第三条“临床科室或库房提出采购申请时,采购部门是否有效地实施采购计划”项为例,依据内部审计工作经验和内控建设调研反馈,将此项指标权重设定为5分,评分方法为:(1)未制定采购计划,本项最高扣2分;(2)申请采购的耗材未在采购计划内,也未补充采购计划,本项最高扣2分;(3)超预算采购流程中存在审核不严谨情况,本项最高扣1分。

表3 医院内控运行评价指标

F医院利用内部审计构建的内控质量评价体系,有效地对医院耗材采购管理的内控运行情况进行了全方位评价。

4 结束语

构建内部控制建设质量评价指标体系,是一项涉及范围广、参与人员多的系统性监督评价工作。以内部审计作为内部控制运行的测试手段,内部审计结果作为内控评价指标构建和评分的依据,所建立的评价指标合理、易懂。通过“以审计促治理”的内审理念,充分赋予内部审计的监督职能,不仅大大推进了医院内部审计的发展,使审计的职能从原来的监督咨询进化到了监督评价的层级,“以评促健”的方式,也进一步的完善的医院的内部控制体系。但指标的确定和权重的分配,仅仅依靠内部审计进行评定缺乏一定的严谨性和认同度。对此,建议后续F医院内部审计部门应广泛征求医院被审科室及第三方会计师事务所专家意见,进一步明确指标和权重,增加评价的准确性和认可度。

随着医疗改革逐步开展,内部审计作为医院的监督部门也从原来的手工审计逐步发展成医院的风险管控部门。而内控评价体系的日趋完善和成熟,不但可以帮助医院在管理上发现风险、控制风险、缩小风险,对医院的管理层而言,还可以帮助其了解自身管理部门及内控运行的风险,为广大的工作人员搭建一个完善、安全的工作流程。从医院成本考虑,随着内部控制构建的日趋完善,医院后续会聘请第三方公司来对其内部控制进行风险评价并出具评价报告。根据上述研究,构建“医院内控运行评价指标表”也为未来内部审计的发展方向甚至替代第三方公司的可能性提供了依据,降低了医院聘请公司的成本。

作者:复旦大学附属妇产科医院 来源:互联网