本月,新《公司法》开始正式生效,之前三次修订草案的审议稿发布,我们在公司治理层面监督机制的顶层设计上提了意见。但是,最终公司法关于公司治理结构中监事会到底是设还是不设的问题,延续了征求意见稿中的表述,那么,在接下来的一段时间里:

国有企业甚至是中国企业撤销“监事会”将掀起一波浪潮!

但是,这种做法要慎重!

虽然现在监事会在企业的弱化现象普遍存在,但不代表公司治理中不需要这个监督机构,职能弱化有其特定原因,不是其不能起到监督作用,而是我们想不想、让不让其发挥作用的问题。

不能因为目前职能弱化就可以直接拿掉,如果拿掉再想恢复就没那么容易了。

我们把新公司法中和设不设监事会其中的几条摘出来看一下,文件全文请见文后链接:

第六十九条 有限责任公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会,行使本法规定的监事会的职权,不设监事会或者监事。

第一百二十一条 股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会,行使本法规定的监事会的职权,不设监事会或者监事。

第一百七十六条 国有独资公司在董事会中设置由董事组成的审计委员会行使本法规定的监事会职权的,不设监事会或者监事。

《公司法》三审修订草案

按照这个要求,有限责任公司、股份有限公司、国有独资公司几乎囊括了绝大部分的企业类型,这些公司如果在董事会下设了审计委员会,那么就可以不用再设监事会。

虽然有限责任公司、股份有限公司多了一个“可以”二字,给了公司更大的自由选择权,包括国有独资公司的表述,不设监事会是有前提的,不是说一定不可以设!

但可想而知,很多公司可能会认为多一事不如少一事,会撤销这个“可有可无”的机构。

公司法修订说明中解释了这种变化的原因是为了:

“落实中央关于监事会改革的要求”

其实,中央关于提及监事会改革的文件重要的有这么几个,第一份肯定是2015年国有企业改革的“1号”文件《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》中发[2015]22号,其中提出:

“充分发挥董事会的决策作用、监事会的监督作用;加强和改进外派监事会制度。”

第二份是2018年中共中央、国务院印发的《深化党和国家机构改革方案》提出:

“国有重点大型企业监事会的职责划入审计署;不再设立国有重点大型企业监事会。”

但这些文件的重点是改革一直以来执行的外派监事会制度,而不是公司法中公司治理结构中的内设监事会机构。

但,顶层设计的重要性之处在于,顶层的失之毫厘、底层的实践会谬以千里!

“监事会”一直缺乏存在感

在之后的各种改革文件上,监事会越来越找不到存在感,比如后来的国有企业改革政策文件中提出:

党委:“把方向、管大局、促落实”

董事会:“定战略、做决策、防风险”

经理层:“谋经营、抓落实、强管理”

国有企业的管理中,监督是重点,这点你从国资委的名字中就能看出来,国资委的全称为“国务院国有资产监督管理委员会”。本应该以监督为主线的管理模式,改革文件中却没有公司治理中法定的监督职能——监事会的位置。

很多人可能会说,现在监事会本来就是可有可无的机构,去了也没什么影响。

的确,长久以来,监事会的职能其作用广被诟病,监督职能无法发挥,监督作用弱化的情况就一直存在。

这不是监事会发挥不了作用,而是我们愿不愿意让其发挥作用的问题。

什么都想学,什么都没学好

按照法律体系来看,全球可以分为不同的法系,我们比较熟知的是海洋法系和大陆法系。

大陆法系和海洋法系在公司治理结构上的区别主要体现在公司监事会的设置及其职能上。

大陆法系

大陆法系主要包括德国、法国、日本等国家,其公司治理结构通常设有监事会。

1. 监事会的设置:

双层董事会结构:典型的大陆法系国家(如德国)通常采用双层董事会结构,由管理董事会(Executive Board)和监事会(Supervisory Board)组成。

监事会的角色:监事会的主要职责是监督和控制管理董事会,确保公司高管的决策符合股东和公司利益。监事会通常不直接参与日常经营管理,而是关注战略性和大局性的监督。

2. 监事会的职能:

监督管理层:监事会有权任命和罢免管理层成员,并评估他们的工作表现。

审计职能:监事会通常也承担审计职责,确保财务报告的真实性和公正性。

咨询与建议:监事会可以向管理层提供战略建议和意见。

海洋法系

海洋法系主要包括英国、美国等国家,其公司治理结构通常不设有专门的监事会。

1. 单层董事会结构:

单一董事会结构:海洋法系国家一般采用单一董事会结构(Board of Directors),由执行董事(Executive Directors)和非执行董事(Non-Executive Directors)共同组成。

董事会的角色:整个董事会承担监督和管理职责,董事会成员同时负责公司的战略决策和监督管理层的工作。

2. 监督职能的分配:

董事会委员会:在海洋法系国家,监督职能通常通过董事会下设的各个委员会来实现,如审计委员会(Audit Committee)、薪酬委员会(Compensation Committee)和提名委员会(Nominating Committee)。

独立董事:海洋法系国家注重引入独立董事(Independent Directors)来增强董事会的独立性和监督能力。独立董事通常不参与公司的日常经营,但负责监督管理层的决策和行为。

从内部控制的角度来看,海洋法系的董事会既决策又监督,本身就属于不相容职责未分离!

我们熟悉的中国公司治理的“三会一层”,则是大陆法系的公司治理设计要求。

当年中国起草公司法的过程中,我们既引入了英美法系“单层制”公司治理结构中履行监督职能的独立董事制度,又引入了大陆法系“双层制”公司治理结构中履行监督职能的监事会机构。

“既要.....又要.....”的政策导向好像是我们永远都逃不过去的一关!

这次《公司法》的修订,除了减掉“监事会”的监督职能,还有就是增加了对独立董事的要求。

审计委员会成员为三名以上,过半数成员不得在公司担任除董事以外的其他职务,且不得与公司存在任何可能影响其独立客观判断的关系。

新《公司法》,第一百二十一条

这一增一减,是明显的向英美法系转向的信号!

但这之前,独立董事起到的作用也非常有限,独立董事和监事会监督职能被弱化的现象在中国是普遍存在的。

独董的发展也有其背景,为了让董事会更好的具备独立性和专业性,防止内部人控制,美国曾大力发展独立董事制度。特别是在2000年以后发生了安然、世通等一系列的造假案件之后,2002年颁布的《萨班斯法案》中更是强制要求,在美国上市的公众企业董事会中至少包含2/3的独立董事,很多公司的独立董事更是出现了普遍超过90%的情况。

图片

对于履行监督职能的审计委员会,更是100%都要求是外部董事,以保证其监督的独立性。

其它大陆法系监事会运行的如何?

那有人可能会问,在德、法、日这些大陆法系中设立了监事会之后,监事会的监督职能真能实现吗?

能!

我们知道在中国的公司法中,董事会与监事会是平级的,都对股东大会负责,但实际上监事会的权力会弱的多,特别是董事会中有这么多执行董事的情况下。

但在德国的公司治理中,监事会是高于董事会的,董事会要向监事会负责,即所谓的“双层制”,这个时候监事会监督董事会和高级管理层就容易的多。

前一段时间我们介绍过一篇华为子公司监督型董事会的设置,有点同样的味道。

日本监事会和中国的结构类似,与董事会为平级,但其职能权力要更具体实在,职责履行要充分的多。

中国的公司治理结构中,我们既学习大陆法系引入了监事会的设置,又学习了英美法系引入了独立董事制度。

但是,企业监督机制的建立和运行在中国一直就是个难题,我认为这不是机制本身的问题,而是大环境的问题。

监事会和独立董事只能选一个吗?

这两种方式是不是必须要任选其一?

我认为不一定!

这次公司法的修订明显是要偏向“单层制”的英美体系,如果是从双方可以更好的合作对接以及互相了解方面考虑,这也许有一定积极意义。

那有没有可能在现有体系下进行改良呢?

如果我们真正能吸收到两种治理方式的优势,融合中国的特殊企情进行改造完善,那将是一大创新。

董事会、监事会、高级管理层如果切实可以履行好决策权、监督权、经营权,其实是一个比较完美的结构。

如何改良?

之前在和大家分享公司风险管理机制设计时,谈到过这方面的内容,因为监督的目的也是为了防范风险,所以公司的监督机制也是风险管理机制中的一部分。

单层制的外部董事制度设计的初衷,一定是监督吗?

我认为并不是。

外部董事的主要职责是“赋能”,而非“监督”!

这一点非常像我们之前讲到的三道防线中的第二道防线作用,定位不要搞错位了。

参考文章:最大误解:在三道防线谈赋能、在二道防线谈监督

外部董事最主要的作用我认为是吸收专业人才,体现专业性,进而支持公司战略制定和重大决策,这种作用应该是“专业赋能”,而不是监督职能,也就是这些外部董事要真正起到赋能董事会做出更佳决策的作用。

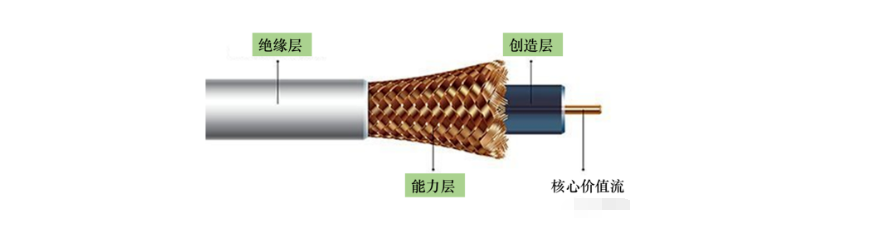

如果大家记得我之前改造的三道防线理论,在三层价值网理论中,独立董事的作用应该属于第二层“能力层”,和我们风险管理者倡导的定位是类似的。

在原有董事会的职能范围里,决策和监督是未分离的,在董事会层面并未实现不相容职能的分离。

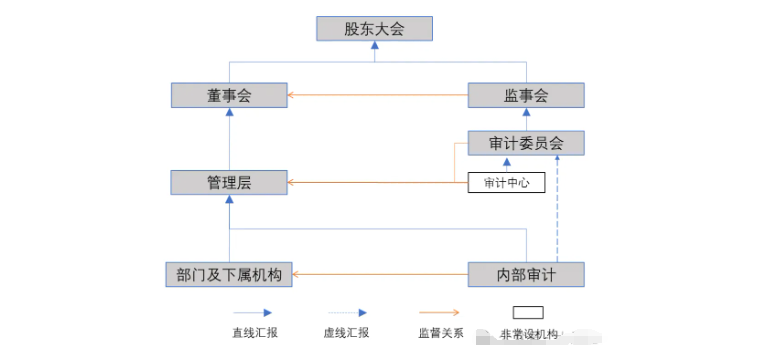

如果在现有机制中,将体现独立性和监督权的职能交给监事会,包括董事会下设的审计委员会,从中国目前的治理结构的角度来讲,应该设在监事会,履行监督权是比较顺畅的,画了如下示意图供参考。

那是不是内部审计部门需要直接向治理层董事会或监事会下设的审计委员会汇报呢?

也不一定。

参考文章:内部审计是不是一定要向董事会汇报?

其实,任何一层组织机构都需要有平级监督职能的嵌入,为组织机构的上一级管理者或监督者反馈信息服务,所以,内部审计角色其实一直履行着两种职责:

一种是为经营管理层针对经营活动进行监督反馈;

另一种是为上级审计机构对公司的整体监督情况和信息进行反馈(包括对经营管理层的监督)。

这也是目前一切冲突和矛盾的来源,因为职能履行起来存在一定利益相悖点。

所以,这就需要界定下内部审计的主要职责是为谁服务,才能确定它向谁直接汇报更好一些。

监事会职能如何强化?

监事会作为公司法定最高监督机构,虽然被弱化,但其地位是公司治理中不可或缺的一环。

在现有环境和条件下,监事会真正履行监督职能还存在一定差距,只给了一个虚化的监督权,但不具备调查能力和问责权。

如何强化?

这次公司法修订内容的一个方面就是:

坚持党对国有企业的领导。

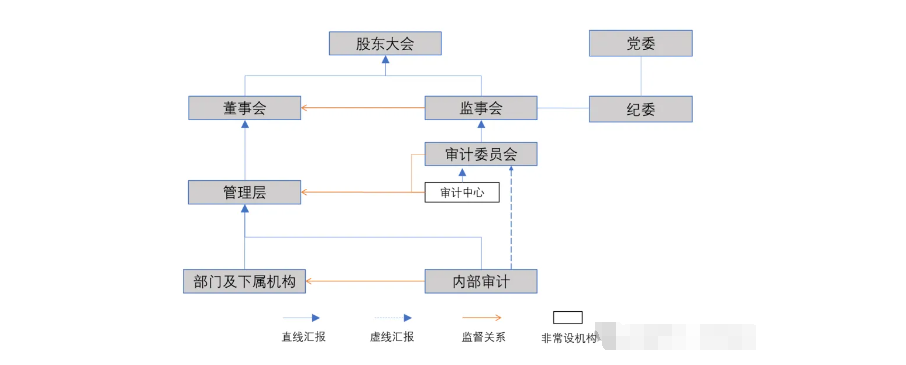

党的监督机制如何和规范的公司治理机制相融合,一直是一个问题?

如果党的监督机制(纪委)和监事会机构可以探索出一个融合方案,按照上面设计的那样,就实现了监督、调查、问责的闭环,那将是一个不错的方向。

而这种探索,目前在国内有些企业早就开始试点了,如果这种模式可以成功,就是我们对于公司监督机制设计融合单层、双层制的一种创新,也是一种制度自信的表现。

最后,新《公司法》也提出:

第一百七十七条 国家出资公司应当依法建立健全内部监督管理和风险控制制度,加强内部合规管理。

新《公司法》 第一百七十七条

国有企业加强监督、风控、内控、合规直接写入了《公司法》,为风控一体化融合工作的持续开展提供了上位法支持。

我们认为应该保留国有控股及国有独资公司监事会

有限责任公司、股份公司与国有独资公司不同,有限责任公司、股份公司(非国有控股,国有参股企业最新政策根本没提监事会的问题,参见:《国有企业参股管理暂行办法》)的董事会都是出资人及其代表组成,董事代表资方利益,代理链条短,被监督的必要性相对弱一些,所以如果这些企业选择不设监事会,可以勉强接受。

而国有控股及独资企业所有人与代理人委托链条太长,所谓董事都很“懂事”,与其它企业的董事是完全两个概念,这两类企业的每个环节都应该强调监督,审计委员会更是无法实现对其董事会的监督,所以建议保留监事会设置及其监督职能,不能由审计委员会代替。