01.混淆了广义内控与狭义内控的概念

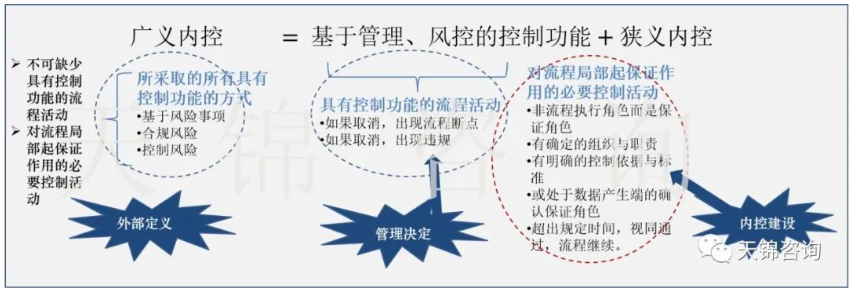

无论是COSO内部控制框架,还是我国出台的内控规范,内控的概念,都是基于“广义内控”进行的定义,泛指企业中所有具有控制功能的活动、工具等。

如何看待广义内控呢?可以说,企业治理结构、组织与职责设置、制度、流程等都具有控制的功能;从部门开展的工作,如预算、核算、决算、审计、纪检、巡查等都具有控制功能;从具体表现的活动形式看,会签、审核、审议、评审、批准、决策等等,都具有控制功能┉┉

问题是,这些具有控制功能的工作,是否都要纳入企业内控管理的范围?毋庸置疑的是,处于困惑中的企业,至少都做到了向“广义内控一统化”的方向努力。出现这一现象的原因:有僵化理解、落实“指引”的一面;有所谓外部内控从业者基于直观理解的“理论解读”。这种结果,恰恰把真正应该规范化建设的“内控”丢失了。

有广义内控,就有狭义内控。狭义内控并不包括所有的“控制活动”,而是特指对“流程的局部产出”具有“针对性保证”特性的必要活动,保证的是“局部控制目标”,而不是“流程目标”。对流程目标发挥保证作用的是流程,以及流程中具有控制功能的流程活动,而不是控制目标导向下的“内控”。

企业的内控建设,实质包括两个阶段:第一个阶段是基于管理的机制、流程设计;第二个阶段才是狭义的内控建设。没有第一阶段的工作为条件,第二阶段的内控建设不存在基础。不要误以为,内控管理可以解决“第一阶段工作”,这种观点,犯了“因果倒置”的错误,讲的有道理,并不等于能够实践。

02.混淆了流程与内控的有效性

有了第一部分的说明,就有了理解流程有效性与内控有效性的基础。为什么出现企业认为内控手册不能落地,但承担内控建设任务的外部机构,却认为可以落地呢?我来自于长期负责内控管理工作的央企,也从事于当下的咨询服务,个中原因,当然清楚。

得出两种截然不同结论的原因:企业内控管理者的着眼点,是“少有人参照的内控产出,即手册的应用与价值”,而外部机构观点的着眼点,是“体现某项控制功能的流程”。我认同前者,不被执行者“认同”的手册,足以证明不能落地。譬如,某流程中“董事会审议批准”等具有控制功能的活动,是流程不可缺少的流程活动,如果不经过这个活动,流程不会有产出,但绝不代表为流程“提供局部保证”的内控有效。

为什么在企业流程作业文件中的“风险控制矩阵”中,很容易发现类似“如果论证不全面、不规范、不系统,就可能出现决策不科学,造成巨大损失”的假设性废话?原因是KRPKCP弄错了!无论是“论证”,还是董事会审议批准,解决的都是“整体问题”,而不是“局部针对性保证”问题。所以,在作业文件中,就不可能实现“可视化、具体化、规范化”,只能用“模糊的废话”陈述。这样的流程文件,既没有参考的意义,也没有落地的可能。

混淆了流程有效和内控有效,还会带来另外一个问题 —— 内控评价障碍。打个比方,如果内控评价人员侧重于“财务或审计监督”,评价关注的是“外规要求是否在内部制度体现”,从而确定为“内控设计缺陷”,然后通过查验结果的“管理痕迹”,确定执行缺陷。这类人员很少关心“权限设计、流程效率、内控活动作业标准”等问题,这是由职业习惯、专业特性、知识结构决定的必然结果。

这种方法有些道理,但遵循的仍是审计机理,而不是评价。内控评价首先应该是“基于管理”评价内控设计的合理性,然后才是“KCP”执行的验证。因为,不同的管理原则、方式与方法决定了“内控需求”,通过流程文件的方式可视化出来,绝非由所谓的“不相容职位”清单所决定。所谓“不相容职位”,由管理原则、合规风险、管理方法、数据源真实性、应用工具所决定,随着“IT”工具的导入,内控活动、角色都可能会发生变化。

03.混淆了实践与指引中的内控环境

在18项指引中,把“发展战略、组织架构、人力资源、社会责任、企业文化”列为内控环境部分,本身没有什么问题。但企业在内控建设中,对具体内控环境的建立,并非简单理解为要加强这几方面的管理,以及通过流程,反映流程中的过程内控。

企业内控环境更多体现的是“指导原则”、“内控执行的环境标准”。譬如,发展战略解决的是发展管道的界定,从而确定企业投资的“控制方向”。所以,在发展战略方面,就需要形成“主营业务结构与方向、核心技术、关键技术”等基础管理清单,这是“投资项目主业符合性内控”的基础和依据,否则,如何衡量、如何控制?

再比如组织架构,也不能简单理解为画张组织结构图、列出部门职能,或者把组织的管理与调整流程表达出来。其本质解决的是组织间的制衡关系,业务运作中影响组织效率的问题。譬如,供应商准入管理部门与采购部门的分离;明确一个部门接收并处理流程的最大控制节点数量;明确一个部门的出口数等等,这些都是“内控环境”的具体表现内容,作用在于指导部门“提高管理效率,化解与内控相伴的滋生官僚作风风险”。

企业开展内控建设,并不意味着可以不计成本地牺牲“效率”,这种内控会逐步让企业陷入“困境”。譬如,企业IT中经常出现的“控制节点”,导致紧急事项处于“长达近月”的等待状态,而真实的执行结果就是“十分钟审核”,问题出在哪里?出在了内控环境中的“内控原则”。如果明确“审核控制部门接收任务后,等待时间最长不得超过16个工作小时时间,过时IT默认“同意”,但角色仍要承担控制责任”的原则,就会倒逼当事者“主动授权”┉┉,这就是流程中的时间要素。

04.如何实现外部视角下的“广义内控”

控制是“管理”的一项职能,只要有管理,就有控制的存在。所以,我们看到内控规范中对内控的定义指的是“广义控制”,看到18项指引中,包含了大量的“管理逻辑”,而不是仅限于“控制”本身。问题是:内控建设解决了狭义内控,但如何让广义内控有效?

从企业看,有效流程的执行,意味着管理控制功能的发挥,结果的好坏由“角色能力与风控水平”决定。所以,广义内控的有效性取决于两个方面:一是合理管理条件下的流程设计要有效;二是狭义内控的建设要具体化、可执行。

所谓管理与内控,其实就是“鸡与蛋的关系”,我们没必要去深究。因为我们日常看到的就是“蛋是由鸡生的,没有鸡就没有蛋”,这就是“实践”与“理论”的区别。

我们完全可以得出4个结论:

(1)企业中的内控建设,体现的是“狭义内控”,与流程中具有控制功能的直接流程活动,共同发挥着“广义内控”的作用。

(2)决定广义内控设计有效性的条件是管理原则下的流程。流程的执行,意味着控制功能在“按规则”发挥作用。

(3)流程的执行,不代表过程“狭义内控”的有效性。

(4)决定狭义内控执行有效性的条件,是内控角色依靠的“管理基础”,流程作业文件中的“内控场景”,以及角色执行力。