企业中规则的常见基本形式包括两种:制度、流程。有的企业也通过内部标准的形式表达。关于制度、流程与标准的地位、定位、作用、关系、区别的讨论,从来没有停止过。

01.处于不同规则状态的几种企业场景

处于成熟期的企业,注重的是规范管理,规则的表现形态基本呈现为三种状态:

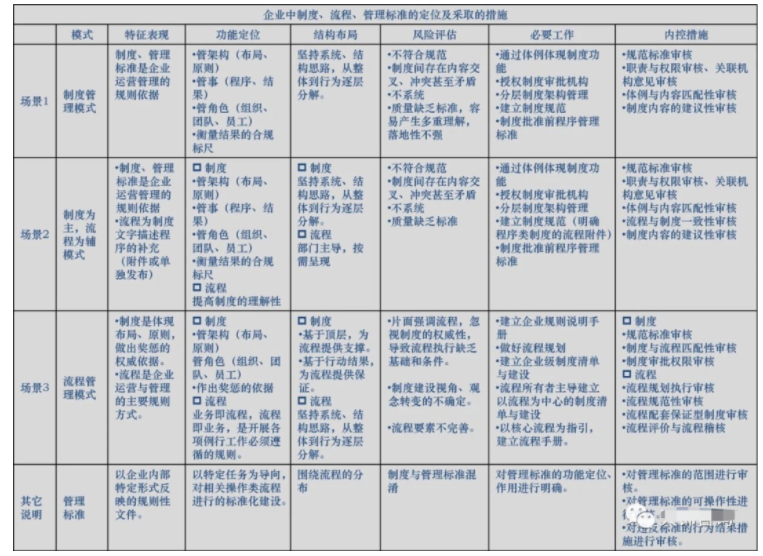

场景1:以制度作为规则主要形式的企业,他们往往强调制度的权威性,把制度作为企业内部的“法”,检查与监督依据的“度”。试图通过制度的分类、分级,通过“体例”反映制度的属性、性质,并与制度的审批权限关联,用不同体例的制度,构成一个反映企业运营的管理规则集,强调照章办事儿,强调制度文化。

场景2:以制度为主、简单的管控型流程图为补充的企业,为什么强调“流程图”?因为这个阶段的流程偏重于行动路线,尚没有达到反映流程触发条件、角色、活动规范、标准等诸多流程要素的成熟度,也不能保证产出结果(产出结果与执行程序不同),本质也是处于制度为规则的主要形式阶段。这一阶段的流程,主要以流程片段为主,发挥的是把制度中文字描述的程序,以更形象、直观的流程图形式进行补充,通过“文字描述、流程图例”的彼此印证,强化对制度内容理解的“唯一”性。

场景3:随着企业流程管理的启动与深化,以流程为主要规则表现形式的企业出现了。这时候容易出现3种倾向:一是制度依然保留,但流程的地位得到快速提升,管理者不断强调流程的作用,制度仅用于应对外部检查、监督对制度的依赖,实质是流程取代了制度的地位与作用;二是全盘否定或取消制度,把流程作为新的管理方式,这一倾向并不可取;三是伴随着流程建设进展和成熟度的提升,对流程对应的制度进行适应性改造,形成制度与流程彼此支撑的关联、匹配关系。

在笔者看来,企业中的制度、流程、内部管理标准不可能完全分开,关键在于如何处理好几者的关系,在行动上采取什么样的措施,做出什么样的调整,使之形成一个“方向各有侧重、功能互不冲突、作用彼此支撑”的“共生体”。

不管是企业内部的制度、流程,还是管理标准,都是企业内部需要遵循的规则,如何定位?如何确立它们之间的关系,更好地维持运作秩序,并非众说纷纭或者书本上理论观点那般一致,关键在于企业对它们准确的“自定义”和实践应用。

02.定义制度、流程与管理类标准

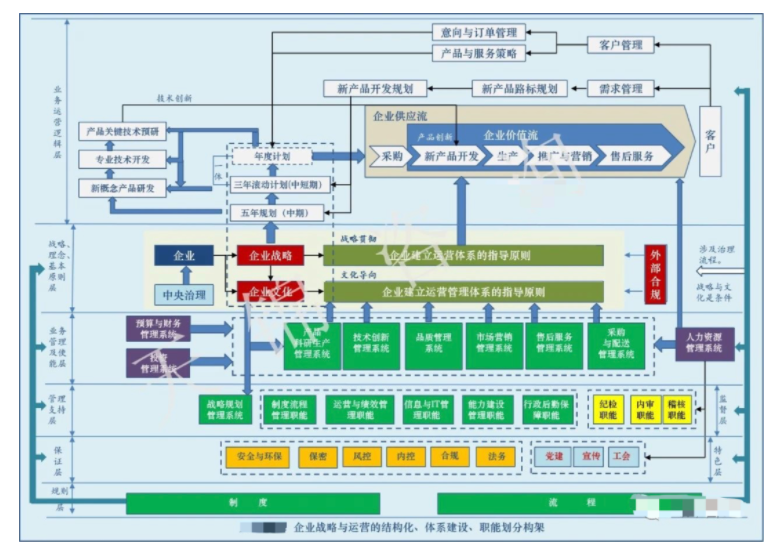

企业运营管理体系,往往以流程为载体,融合各类管理要素呈现出来。即便处于制度为主要规则管理形式的企业,并不意味着企业没有流程管理,只不过流程是用文字描述出来,从而反映企业的运营管理。

制度的设计,有一个潜在的系统构思、功能布局、逻辑梳理、程序明确、行为或行为产出规范的认知或思考过程。问题在于,制度设计与产出的成果,是否能够真的实现系统、准确,是否能够细化到行为或行为产出的规范层级,毕竟很多制度分别由不同人员起草。

企业中的流程是潜在存在的,问题在于对流程产生的背景(战略、价值观、外规要求)、组织支持等(资源)布局是否合理明确(影响流程要素),对流程的认知是否一致(影响流程一致性要素),流程本身的认知是否做到最优(影响流程效率要素),流程活动的标准是否规范(执行力)。认知的不同,决定着制度产出结果的不同表现,决定着不同人员展现流程形态的不同,决定着制度、流程等规则可执行度的不同。

企业中的制度与流程管理职能,不同于诸如财务管理、人力资源管理、内部审计等专业职能,属于基于某一目标事项需要而设置的职能,侧重于发挥基础规范建设、理念和原则方法推广、事项生成过程控制的作用,很难对事项的内在设计品质产生过多影响。做好制度、流程与管理类标准的功能定义,是这些部门履行职责、做好工作的基本前提,与企业运营规则的管理模式、所处场景紧密相关。

下表对不同场景下企业的制度、流程与管理标准进行了分析性描述,不再赘述。如何区分、如何定位,由企业自身需求、管理基础、从事行业、业务复杂程度、管理要求决定。

企业间的管理方法可以借鉴,但很难完全复制,都需要一个适应性改造的过程。原因在于理念、环境、员工素质、体制、企业运营复杂度等方面存在差异。打个比方说,华为的IPD、任职资格、流程管理好,丰田的精益管理好,因特尔、谷歌的OKR好,京瓷的阿米巴好,但为什么很多企业导入后基本都以失败或逐步销声匿迹而告终?任职资格形同虚设,5S变成了环境整理呢?原因是只注重方法,没有理解其内在机理,以及关联的其它要素基础与条件,甚至方法也只是注重形式。制度、流程与管理标准的定位也有同样的道理。

03.处理好制度与流程的关系

需要说明的是,笔者非常崇尚流程管理的方式和方法,同时,也曾经历并主管过企业的制度管理,对二者定位、关系的认识,主要是出于对具体实践的研究与思考,不存在倾向于哪一个维度。

接触流程管理比较多的人会发现,很多人在解释制度与流程关系时,特别是从事流程管理的专业人员,往往简单地概括为“制度管人,流程管事儿”,或者认为随着流程成熟度的提高,企业完全可以取缔制度的存在。熟悉企业与制度的人,都应该明白,制度并非专门管人,同样也涉及事理与程序,“人、事”本来是分不开的。“制度管人,流程管事儿”的观点,必须是基于“前提定义”为假设条件,才能成立。

这一观点是否准确,我们不予置评。对小型的从事重复事务性业务的企业来讲,流程可以发挥的作用,确实远大于制度的效能。譬如:餐饮业、零件加工等企业,原因是这类企业的运营偏重于操作,程序简单,再加上注重流程的企业,会把操作级的作业流程做到精准与精细,再通过对流程规则的定位,完全可以用流程取代繁杂的制度描述,但并不意味着这一做法适用于所有企业。

对从事大型工程科研、生产的企业,由于核心流程结构多样,每个核心流程跨度非常之大,会涉及非常复杂的协同角色,一般的做法是把流程分段,通过逐层的分解直至作业操作层。所以,才有了APQC流程分类框架的“类、组、流程、活动、任务”的层级结构。这一思路,与制度管理通过体例、架构进行结构化策划、设计完全一致,都强调系统、结构、体系化设计。

二者的区别在于:

流程通过“图、表、文”的形式,可以形成具体的对应关系,更直观、简洁,且具有针对性而容易理解;其次,由于流程可以反映为角色活动,能够对具体活动进行标准化设计,使流程产出的效率、品质、成本、风险更容易度量,这就是流程可以承载更多管理要素的原因。另外,流程也并非完美无缺,由于采用“图、表、文”的形式,对布局、原则、角色考评的呈现,不一定如制度更为明确。再把观点放大一些,流程以客户导向、追求产出目标等,制度也并非不考虑这些因素。

相对流程来讲,制度是通过文字语言描述的方式,陈述流程关系以及一些关键活动的管理要求,很难在一份制度中反映到具体角色从事的活动。其次,对文字的理解,也可能存在众口难调的问题。通过制度结构无限细化的措施,能够解决这一问题,但会带来制度数量的大幅增长,大量制度分割化的物理形态,导致具体设计者、执行者很难形成一个完整、系统的认识。所以,在大型企业中,往往存在这样的形态:制度由职能机构设计、发布,作为权威性管控规则;在运作型车间、专业室,则通过简单的非文件型规程,或者操作级流程的方式进行具体细化。

从规则角度分析,制度与流程,不存在孰优孰劣的问题,华为提倡流程管理,造就了伟大的企业。中国航天提倡制度文化,同样取得了举世瞩目的成就。推广流程管理的专业人员,往往会描述出流程管理的先进性,前提是“流程管理必须达到预期的状态”,这是一个曲折、漫长的过程,否则,华为不会花费几亿美元,历经十几年,至今仍在孜孜不倦地进行流程体系建设与完善,但有几个企业可以付出这样的成本?推崇制度管理的人员,也并非没有道理,核心在于对管理逻辑、程序、规范与标准的认识,以及设计完成后固化结果的准确性,能否取得成功的关键,在于“梳理、设计者”的能力和水平。

从长期看,流程管理的作用会逐步发挥出来,原因在于,流程管理更容易实现系统化与结构化,前提是需要以“战略、文化、核心流程坚持的理念和原则”为基础。其次,流程管理地位的提升,并不意味着制度的完全退出或消失,否则流程就需要为承载“制度”的责任而变得臃肿不堪,同样会复现制度的本质缺陷问题。所以,对任何事务的认识,都需要有明确的假设条件。

企业确定以哪种方式做为主要的规则形式?需要充分结合企业的追求。以“管控”为主基调的企业,制度的作用可能会大一些,以强调“价值”为主基调的企业,流程的方式更为合适。虽说事事皆可流程,但过度的流程也会带来“复杂化”;虽说制度全覆盖,但众多的数量、繁杂的文字描述,反而会降低制度的权威和有效性。理想的状态是,流程作为企业运营的规则形态,制度作为企业管控的规则形态,通过二者的匹配,使企业保持可持续健康发展的态势和秩序。

内控管理师(ICM)”着力解决企事业单位内部控制体系建设专业知识不足,内控管理专业人才匮乏的共性问题。